\当サイトおすすめNo.1サイト/

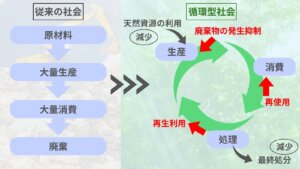

循環経済(サーキュラーエコノミー)は、資源を「取る → 使う → 捨てる」という一方通行の流れから、「繰り返し循環させる」流れへ転換し、環境負荷を抑えながら経済成長を加速させる新しい経済モデルです。脱炭素化や資源価格の高騰が進むいま、循環経済(サーキュラーエコノミー)は企業には競争力強化につながり、一般生活者にとっても身近な行動変革のヒントとなるでしょう。

本記事では、循環経済(サーキュラーエコノミー)の3原則や線型経済(従来の経済)との違いについてわかりやすく解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

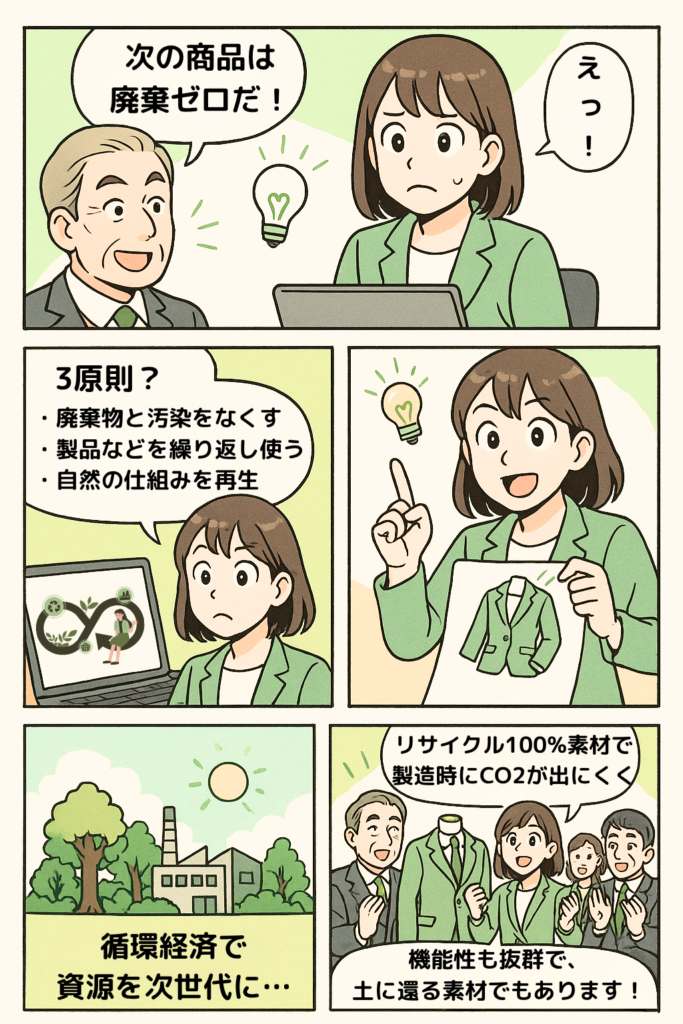

上の漫画に描かれているのは、まさに“線型経済から循環経済へ”と発想を切り替える瞬間です。

かつては「作って売ったら終わり」だったビジネスでも、循環経済の3原則を設計段階から織り込むことで、ゼロ・ウェイストの製品開発やCO₂排出低減が現実のものになります。こうした視点は、環境負荷の軽減だけでなく、新たな収益源やブランド価値の向上にも直結します。

ここでは循環経済の概要について、基本概念や従来型経済との相違点などを解説します。

循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、資源を「取る→使う→再循環させる」プロセスに組み替え、廃棄物や環境負荷を最小限に抑えながら経済成長を実現しようとする経済モデルです。

現在では、従来の大量生産・大量消費型の社会経済活動により、気候変動や資源・エネルギー問題など、さまざまな環境問題が世界全体で深刻化していることから、循環経済への移行を目指す動きが、世界の潮流となっています。

循環経済の基本概念として、エレン・マッカーサー財団が提唱した3原則「廃棄物と汚染をなくす」「製品や材料を繰り返し使う」「自然の仕組みを再生する」が広く認知されています。

| 原則 | ねらい | 企業における取り組みの一例 |

|---|---|---|

| 廃棄物・汚染などを出さない設計 | 有害物質や不要廃棄物そのものを 発生させない | ・解体しやすいモジュール設計 ・バイオベース塗料の採用 |

| 製品や資源を使い続ける | 使用後も価値を維持したまま 循環させる | ・リユース前提の サブスクリプション家電 ・回収型リターナブル容器 |

| 自然のシステムを再生する | 生態系を損なわず、 むしろ回復させる | ・再生可能エネルギーの利用拡大 ・堆肥化可能な バイオプラスチック |

これらは、従来のリニアエコノミー(取る → 作る → 捨てる)とは真逆の発想です。

資源の再利用と自然再生を組み込むことで、持続可能性とビジネス成長を両立させる点にこそ循環経済の価値があります。

個人でできる取り組みとして、以下のような古い土の再生等が挙げられます。

各個人が可能な範囲から行動を変革できれば、不要に製品を作る必要がなくなるため、社会全体のコストや労力まで削減できるでしょう。

循環経済は、単なる環境対策にとどまらず資源セキュリティとビジネス競争力 を同時に高める枠組みとして世界的に急浮上しています。その背景は、以下の3つの視点に分類できます。

| 視点 | 国内の関連動向 | 根拠データまたは法案 |

|---|---|---|

| 環境負荷の削減 | 2030年までに 温室効果ガス45%削減 | IPCC 1.5℃特別報告書 |

| 2050年カーボンニュートラル宣言 | グリーン成長戦略 | |

| 資源リスクの回避 | レアメタル国家備蓄の拡充 | レアメタルの備蓄制度 |

| 特定重要物資の指定 | 経済安全保障政策 | |

| 経済成長・競争力 | 国内循環経済の 市場評価指標の導入 | 第六次環境基本計画 |

| グリーン・トランスフォーメーション | GX推進法 など |

環境保全に役立てられる製品のリユースやレンタルサービス、シェアリングエコノミーの普及が、新たな収益モデルとしても注目を集めています。

| 循環経済 (サーキュラーエコノミー) | 線型経済 (リニアエコノミー) | |

|---|---|---|

| 資源利用の流れ | 取る → 作る → 使う → 再利用 → 再生 | 取る(採取)→ 作る(製造)→ 捨てる(廃棄) |

| 廃棄物 | 廃棄物を最小化し、 資源として再活用 | 埋立地や焼却処理に依存 |

循環経済と線型経済の主な違いは、資源利用の流れです。

循環経済では、設計段階から資源の再利用を組み込むことで持続的な社会の構築に役立てられます。

一方の線型経済は、生産・消費・廃棄を繰り返す仕組みで、資源の再利用が十分に考慮されていません。このため、廃棄物の発生や環境負荷の増大、資源枯渇のリスク増大などの問題が発生します。

| 循環経済 (サーキュラーエコノミー) | 3R | |

|---|---|---|

| 対象範囲 | 企業や産業、社会全体で循環型の仕組みを取り入れる | 個人や企業が日常的に取り組める廃棄物削減策が中心 |

| 重点領域 | 製品設計、資源効率、自然の回復、リース・シェアリングエコノミーなど、幅広い取り組みを含む | 廃棄物の発生を減らすこと(リデュース)と、すでに生じた廃棄物の再利用・再資源化(リユース・リサイクル)に重点 |

循環経済と3Rは、資源を再利用するという点ではどちらも同じです。しかし、資源循環が廃棄物を出さないことを目指しているのに対し、3Rは廃棄物を出すことを前提とし、廃棄物の中から再資源化可能なものを資源化するという点に違いがあります。

たとえば、3Rではプラスチックごみをリサイクルすることを目指しますが、循環経済ではそもそもプラスチックを使わずに、循環可能な代替素材を開発するというアプローチが取られることがあります。

循環経済は経済活動として資源の再利用や廃棄物削減を追求するものであり、循環型社会は循環経済を実現するための社会システムとして位置づけられます。

そのため、循環経済を目指す過程に循環型社会があります。

| 循環経済 (サーキュラーエコノミー) | 循環型社会 | |

|---|---|---|

| 目的 | 経済活動を持続可能な形で行い、資源の循環を通じて廃棄物を最小化し、経済成長を両立させる | 資源を繰り返し利用し、廃棄物を減らすことで、持続可能な社会を実現する |

| 起源・背景 | エレン・マッカーサー財団が2010年頃に提唱 | 日本では2000年施行の「循環型社会形成推進基本法」が中心 |

「循環経済」は、日本語ではそのまま 「じゅんかんけいざい」 と読みます。英語では Circular Economy(サーキュラー・エコノミー) と表現され、国際的な政策文書や企業のサステナビリティ報告書でも頻繁に使用されています。

海外では「サーキュラーエコノミー」というカタカナ表記も一般的になりつつあり、ビジネスの場では日本語の「循環経済」と並んで使われることもあります。

ここでは、循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に必要なことを解説します。

循環経済を実現するためには、製品の設計段階で廃棄物削減の工夫を取り入れ、廃棄物の発生を根本から抑える社会経済システムの構築が重要です。再利用可能な素材の採用や、部品のモジュール化設計が挙げられます。

例えば、モジュール化によって、壊れた部品だけを交換することで製品全体を廃棄せずに済みます。

消費者にとってもコストパフォーマンスが良く、持続可能な選択になり、リユース(再利用)やリサイクルのプロセスが組み込まれた製造工程を採用することで、使用済み製品や材料を次の製品へと循環させることが可能になります。

循環経済を実現するには、リサイクル技術や再生可能エネルギー、製品の耐久性を向上させる技術など、幅広い分野での技術開発が求められます。

例えば、プラスチック廃棄物のリサイクルでは、以下の技術が注目されています。

| 機械的リサイクル(マテリアルリサイクル) | 廃プラスチックを粉砕・洗浄してペレット状に加工し、再利用する技術。同じ製品の原料として再利用する「水平リサイクル」と、一段階品質レベルを下げた分野の製品の原材料として再利用する「カスケードリサイクル」がある。 |

|---|---|

| 化学的リサイクル(ケミカルリサイクル) | 廃プラスチックを化学反応で分解し、原料や燃料に再生する技術。プラスチックを分子レベルで再生するため、何度でも新しい製品として再利用できる。 |

中でも、ケミカルリサイクルは以下の点から、特に注目を集めています。

ただし、リサイクルの際にエネルギーを大量に使うことや、反応に高温・高圧を必要とすることなど、課題もあります。

資源循環社会の実現には資源の収集、再利用、廃棄物の処理を統合的に管理し、製品ライフサイクル全体を最適化する必要があります。

具体例として、日本の家電リサイクル法では、エアコンや冷蔵庫などの家電製品を回収し、再資源化する仕組みが整備されています。これにより、廃棄予定の家電が分解され、金属やプラスチックなどの素材が新たな製品に再利用されています。

中でもプラスチックの再資源化は目覚ましく、2001年度は7,462t(全体の3.5%)だった再商品化重量が、2023年度には163,603t(全体の32.6%)まで増加しています。また、家電製品の出荷台数が減少している状況で、回収される家電製品は高水準を保っていることから、資源循環が少しずつ進んでいるといえます。

以上のような資源循環のプロセスは、以下のメリットをもたらします。

| 資源の有効活用 | 限られた資源の利用効率を向上 |

|---|---|

| 廃棄物削減 | 埋立地の負担軽減や環境汚染の防止 |

| 環境負荷の軽減 | 温室効果ガス排出の削減に貢献 |

社会全体で導入することで、持続可能な資源循環を目指すことができます。

企業単体の取り組みだけでは限界があり、業界内や異業種間での連携が必要となり、サプライチェーン全体での協力体制が必要です。

例えば、食品業界では廃棄食材を活用した以下の取り組みが進められています。

| バイオガス生成 | 食品廃棄物を発酵させ、再生可能エネルギーとして活用 |

|---|---|

| 資源再利用 | 生成されたエネルギーを生産プロセスや地域のエネルギー源として循環 |

こうした産業間の連携により、持続可能な資源活用の基盤が強化され、循環経済の実現がより具体化されます。

循環経済ビジョン2020は、経済産業省が2020年に策定した、日本の循環経済への転換を示す指針です。

従来の3R中心の環境対策としての取り組みから一歩進め、循環経済を成長戦略として位置づけた点が特徴です。環境負荷の低減だけでなく、資源制約を乗り越えつつ新たなビジネスモデルを生み出すことを目的とし、循環性の高い経済活動を稼げるモデルとして展開する方向性を明示しました。

また、国際的な動向を踏まえ、動脈産業・静脈産業・投資家・消費者の連携を強化することで、環境と経済の好循環を生み出すことが期待されています。

参考:https://epohok.jp/g/g_info/11824

循環経済ビジョン2024は、2020年に策定された循環経済ビジョン2020を基軸に、中小企業や小規模事業者も巻き込みながら、環境と成長の好循環を実現する制度・政策パッケージを拡充する内容です。まず2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」が策定され、動脈・静脈産業の連携強化、GX(グリーントランスフォーメーション)先行投資支援、産官学の連携強化(サーキュラーパートナーズなど)が三本柱として打ち出されました。

これにより、資源循環システムの自律化・強靱化を通じて、環境制約や資源リスクに対応しつつ、中長期的な産業競争力を向上させる狙いが明確化されています。

以下では循環経済に関わる主要な法制度について解説します。

循環型社会形成推進基本法は、2000年に公布され、翌2001年から施行された日本の循環経済の基本的な枠組みです。この法律は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済から脱却し、資源を繰り返し利用して環境負荷を減らすことを目的としています。

法律では、廃棄物や副産物のうち再利用できるものを循環資源と定義し、処理の優先順位を明確に定めています。具体的には、①発生抑制(リデュース)、②再使用(リユース)、③再生利用(リサイクル)、④熱回収、⑤適正処分の順に取り組むことを基本としています。

さらに、国や自治体だけでなく、事業者や国民の責任も明記されており、特に企業には「拡大生産者責任(EPR)」として、製品の廃棄後まで責任を持つ考え方が求められています。

参考:https://www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/gaiyo.html

2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」は、従来の容器包装リサイクル法を超えて、プラスチックの設計から廃棄までを対象とする包括的な資源循環の枠組みです。

この法律が目指すのは、単なるリサイクルではなく「3R+Renewable」の推進です。つまり、廃棄を抑える(Reduce)、再利用(Reuse)、再資源化(Recycle)に加え、紙やバイオマスプラスチックなど再生可能資源への移行(Renewable)も視野に入れた取り組みを制度化しています。

参考:https://plastic-circulation.env.go.jp/about

廃棄物処理法(廃掃法)は、産業廃棄物の適正処理を確保するためにたびたび改正が行われています。

2017年の改正では、電子マニフェストの義務化拡大や、親子会社間での自ら処理を可能にする制度の整備、不適正処理への罰則強化などが導入されました。これにより、廃棄物の追跡性と処理の信頼性が高まり、不法投棄防止につなげる狙いがあります。

さらに2020年以降は、電子マニフェストの利用範囲が拡大され、紙の管理票では把握しにくかった処理履歴の管理がより精緻になりました。加えて、2025年には施行規則の改正により、電子マニフェストの記録内容や委託契約時の情報提供が強化される予定です。

参考:https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/

ここでは、循環経済(サーキュラーエコノミー)のメリットとデメリットを解説します。

循環経済の導入は、持続可能な社会を実現するため、資源の効率的な利用を中心とする幅広いメリットをもたらします。

| 環境負荷の軽減 | 製品や材料を可能な限り再利用 |

|---|---|

| 資源の効率的な利用 | リサイクルや再利用の技術を活用 |

| コストの削減 | 新たな雇用機会の創出 |

| 企業イメージの向上 | 持続可能な社会の実現に貢献する企業としてイメージアップ |

たとえば、リサイクルや再利用の技術を活用することで、新しいビジネスチャンスが生まれ、資源枯渇のリスクを低減し、限りある資源の有効利用にもつなげられます。

具体的には、ユーザーが製品を購入・使用した後、回収するまで接点を持ち続けられるため、継続的な情報発信やデータ収集が可能です。得られたデータから、製品の再利用による新サービス開発も見込めるでしょう。

また、循環経済に取り組むことで企業のイメージアップにもつながり、消費者だけでなく、投資家や外部企業に対する新たなアプローチポイントを創出できます。結果として、自社が成長するきっかけにもなるでしょう。

このように、循環経済の導入は環境負荷の軽減にとどまらず、消費者や企業、社会全体にもメリットをもたらします。以下の記事ではサーキュラーエコノミー(循環経済)の実践事例を紹介しています。

循環経済は多くの利点を持つ一方で、実現にはいくつかの課題やデメリットが伴います。以下に主な課題を挙げます。

| 導入コストの高さ | 設備などの導入に初期投資が必要 |

|---|---|

| 技術的な制約 | 技術的に実現が難しい問題がある |

| ビジネスモデルの転換 | 既存の考え方・方向性の見直しが必要 |

具体的には、高度な設備には専門技術者が必要で、人材育成や運用コストも大きな負担となるなどです。これにより、導入計画の遅延や計画が頓挫するリスクが生じます。

また、収益性の観点からも、ビジネスモデルの転換は不可欠です。既存の考え方・方向性を見直し、製造プロセスに関わる取引先やユーザーとの関係性の再構築が求められます。

ここでは、日本国内と世界での循環経済(サーキュラーエコノミー)の取り組み事例を紹介します。

日本では、循環経済の実現に向けた取り組みが国・地方・企業レベルで進められています。

たとえば、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンは、2019年のG20大阪サミットで提案された取り組みで、2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにすることを目指しています。

このビジョンにより、各国が情報を共有し、具体的な対策を実施する国際的な枠組みが整備されています。

また、日本国内ではG20海洋プラスチックごみ対策実施枠組を基に、リサイクル技術の開発やプラスチックごみ削減のための製品設計が進められています。

EUは循環経済における先駆者であり、2020年に発表した新循環型経済行動計画に基づき、持続可能な製品設計、消費者権利の強化、廃棄物削減などを推進しています。

また国際プラスチック条約による取り組みも注目されており、この条約では、プラスチック製品のライフサイクル全体を見直し、2040年までに国際的なプラスチック汚染を解決することを目指しています。

これには、製造から廃棄までの環境負荷を削減し、プラスチックごみの排出ゼロを実現することが含まれています。

ここでは、循環経済(サーキュラーエコノミー)を導入しないリスクを解説します。

線型経済のままでは廃棄物の処理能力が追いつかず、自然環境の汚染や生態系の崩壊を招く恐れがあります。

例えば、海洋プラスチック問題は、リサイクルや再利用のシステムが整備されていない結果として生じたものであり、循環経済の導入なしでは解決が難しいとされています。

実際に、魚や海鳥の胃の中から誤って食べたプラスチックが見つかる事例が多発しており、生態系だけでなく、漁業にも悪影響が出ています。このままでは、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が、魚の重量を超えるという試算も出ています。

このように、線型経済のままでは環境問題がさらに深刻化するリスクが大きく、次世代への負担や地球資源の枯渇がさらに深刻化する可能性があります。

化石燃料や金属、希少鉱物などの限られた資源が過剰消費されると、供給不足により経済活動に深刻な影響を及ぼします。

特に、金・銀・銅・鉛・スズといった金属は、2050年までに必要とされる累積量が、現在確認されている埋蔵量の2倍以上になると予測されており、今後は価格の上昇や調達の難しさが懸念されています。

さらに、資源の供給源が特定の国や地域に集中している場合、国際的な情勢によって供給が途絶えるリスクも生じます。たとえば近年、中国がレアアースの輸出を制限したように、資源を持つ国の外交方針が供給に影響することもあり、特定の国に依存しすぎると調達リスクが高まる可能性があります。

循環経済では、資源のリサイクルや再利用を推進することで、資源供給の安定化を図り、持続可能な経済を実現します。

循環経済に対応しない企業は、消費者のトレンドや市場の変化に乗り遅れるリスクがあります。

持続可能な製品やサービスを求める消費者ニーズに応える企業は市場競争力を高める一方、これを無視する企業はブランドイメージの低下や業績悪化を招く恐れがあります。

実際に、サーキュラーエコノミーの国内市場は、2050年には、2020年の2.4倍となる120兆円まで拡大すると試算されています。また、世界全体のサーキュラーエコノミー市場も、2030年の4.5兆ドルから、2050年には25兆まで拡大すると予想されています。

環境意識が高まる中、循環経済への対応は企業の成長と存続に欠かせない要素となる可能性があります。

循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、資源の有効利用などを中心に持続的な社会の構築に向けた包括的な仕組みです。

移住の窓口「真庭市交流定住センター」に勤務しながら、稲作農家、環境学習の講師としても活動。水質分野やSDGsを中心に、小中学校での出前講座や講演活動に取り組んでいる。