\当サイトおすすめNo.1サイト/

金属くずは産業廃棄物でもリサイクル可能な価値の高い資源です。適切に処理することで、環境保護と資源の有効活用に大きく貢献し、結果として企業のコスト削減にもつなげられる場合があります。

この記事では、金属くずの具体的な種類や処理・リサイクル方法について解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

産業廃棄物の金属くずについて、その概要や判断基準を解説します。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のことで、廃棄物処理法(環境省:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によってその種類や取り扱いが定められています。金属くずも、この産業廃棄物20種類のうちの一つに分類されています。

ちなみに、廃棄物は「産業廃棄物」「一般廃棄物」の2種類に分かれます。「事業活動に伴い発生したもの」「廃棄物処理法」で定められた20種類に該当するもの」以外は一般廃棄物扱いとなりますので、合わせて覚えておきましょう。

金属くずは、簡単に言えば金属類の廃材やくずのことです。鉄・非鉄を問わず「金属」と名称が付くものは、その多くが金属くずに該当し、金属を主成分とする複合素材についても金属くずとして扱われます。実際の事業現場で発生する金属くずには以下のようなものがあります。

後ほど、金属の種類・発生しやすい事業の特徴について詳しく解説していきます。

工場や建設現場から発生する金属くずが、必ずしも産業廃棄物に該当するわけではありません。

廃棄物処理法における「総合判断説」に基づき、実際の取引状況や処理実態を踏まえて、金属くずが産業廃棄物として扱われるか、有価物として扱われるかが判断されます。

総合判断説とは

昭和52年3月26日環計37号通知により確立された「総合判断説」(参考:廃棄物の定義について)では、廃棄物該当性を以下5つの要素(参考:環境省 行政処分の指針について)で、総合的に判断するとされています。

①物の性状

②排出の状況

③通常の取扱い形態

④取引価値の有無

⑤占有者の意思

この判断基準は、平成11年の廃棄物該当性が争点となった裁判「おから事件」をきっかけに最高裁判例でも採用され、現在の廃棄物判定の基準となっています。

買取業者が金属くずを確認し、有価物として扱われる場合、その金属くずは産業廃棄物には該当しません。

しかし、金属の市況変動や運搬コストにより、実際の取引では複雑な判断が必要となります。

具体的な事例

ある製造業では、鉄くず1トンあたりの買取価格が3万円でしたが、運搬費が3.5万円かかるため、実質的に5,000円の処理費用を負担する結果となりました。

この場合、「逆有償」として産業廃棄物に該当し、マニフェスト発行と処理業許可が必要となります。

| 状況 | 買取価格 | 運搬費 | 排出者の負担 | 判定 | 必要な手続き |

|---|---|---|---|---|---|

| 通常買取 | 30,000円/t | 25,000円/t | 5,000円の収入 | 有価物 | 売買契約のみ |

| 逆有償 | 30,000円/t | 30,000円/t | 5,000円の支出 | 産業廃棄物 | マニフェスト+処理委託契約 |

| 到着時有価 | 運搬後に査定 | – | 運搬にかかる実費 | 運搬中:産業廃棄物到着後:有価物 | 運搬中のマニフェストのみ |

上記のように、状況によって輸送中と買取後で取り扱いが異なるため、手続きや法的要件に注意する必要があります。

鉄くずに他の素材が混在している場合、その取り扱いは混合の程度によって変わります。

実際の現場では、混合物の状態を見て、詳細に評価をして適切な処理方法を決定しています。

具体的な事例①

ある建設現場では、解体工事で発生した鉄骨に断熱材(グラスウール)が付着したものが大量に発生している。断熱材の除去・処分には多大なコストがかかるため、多くのスクラップ業者で買取拒否を通達。

最終的に「混合廃棄物」として産業廃棄物処理業者に委託処理することとなり、処理費用が大きくかかることになった。

具体的な事例②

自動車解体業者では、エンジンくずを排出する前に、アルミニウム部分と鉄部分を分離する「手ばらし」作業を実施。分離後のアルミニウムは1kgあたり150円、鉄部分は1kgあたり30円で売却しており、適切な分別により有価物として取引を行う。

一方、分離が困難な複合部品は「混合金属くず」として産業廃棄物処理業者に委託することで、コストを最小限に抑えている。

| 混合度合(鉄くずの場合) | 状態 | 判定基準 |

|---|---|---|

| 小程度の混合(混合率5%程度) | 塗料が付着した鉄、錆付着鉄材、少量の非金属付着など | 鉄くずとして有価物判定 |

| 中程度の混合(混合率5%-20%程度) | プラスチック付着の鉄製品、ゴミ・木材付着の鉄くず | 産業廃棄物判定もしくは異物分離後に有価物判定 |

| 大程度の混合(混合率20%以上) | コンクリート付き鉄筋、複合材料の鉄類 | 産業廃棄物判定 |

これらはあくまで目安であり、最終的な判断はリサイクル業者や処理業者に委ねられます。排出事業者としては適切な分別と品質管理を行い、効率的なリサイクルとコスト削減が実現できるように適切な形で処理業者に引き渡すことが重要です。

金属スクラップと産業廃棄物としての金属くずは、見た目は似ていますが法的な取り扱いに大きな違いがあります。以下では金属スクラップと産業廃棄物としての金属くずを、さまざまな観点から比較いただけます。

| 区分 | 金属スクラップ | 産業廃棄物としての金属くず |

|---|---|---|

| 定義 | 鉄・アルミ・銅などを分別・加工し、再利用可能な状態にしたもの | 異物混入・汚染・劣化により再資源化が困難な金属 |

| 法的扱い | 有価物 (市場で取引可能) | 産業廃棄物 (法的に適正処理が必要) |

| 取扱い | 製鉄所やリサイクル業者に原料として売却・再利用 | マニフェスト制度に基づき収集・運搬・処理を実施 |

| 経済性 | 売却により収益化できる | 処理費用が発生する |

| 処理方法 | 再資源化(リサイクル原料として利用) | 中間処理や埋立処分が必要な場合がある |

つまり、有価物として市場で取引できるか、それとも処分費用をかけて廃棄するかが両者の大きな違いです。

事業者にとっては、廃棄物をできる限りスクラップとして再資源化できるよう分別・管理を徹底することが、コスト削減と環境負荷低減の両立につながります。

ここでは金属の種類を挙げ、それぞれどのようなものかについて説明します。

なお、環境省の産業廃棄物排出・処理状況調査(参考:環境省 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書令和5年度速報値)によると、下記で紹介するような金属くず全体の排出量は5,809千トン(全産業廃棄物の1.6%)、リサイクル率は95.5%となっています。

鉄系金属廃棄物は発生源によって、工場などで製品を製造する過程で発生する自家発生スクラップと使用済みの製品や建築物、自動車の解体などで発生する市中スクラップに分けられます。

| 自家発生スクラップ | 自動車製造工場でのプレス加工時の端材、機械部品製造時の切削くず、建設用鋼材の加工残材など |

|---|---|

| 市中スクラップ | 解体された建築物の鉄骨・鉄筋、廃自動車のボディ部分、使用済み家電製品の筐体など |

※厳密には、市中スクラップは加工スクラップと老廃スクラップに分けられます。

鉄系金属廃棄物は、成分に応じて以下のように分類されます。

銑くず 鉄銑くず、上銑くず、可鍛鋳、並銑くず

鋼くず 合金鋼くず、低硫鋼くず、炭素鋼くずなど

鉄系金属廃棄物は、工場や建設現場だけでなく、病院や飲食店などの幅広い事業所から排出されます。

非鉄金属くずとは、鉄以外の金属を含む廃棄物のことです。主な非鉄金属くずの例と特徴は、以下のとおりです。

| アルミニウム | リサイクルに必要なエネルギーが少なく、価値が高い |

|---|---|

| ステンレス | 耐食性が高く、寿命が長いため繰り返し再利用が可能 |

| 銅、砲金、真鍮 | 希少性が高く、高値で取引されることが多い |

非鉄金属は鉄に比べて市場に出回る量が少ないため、買取価格が高くなる傾向があります。実際、2024年・2025年における非鉄金属の買取価格は以下の水準となっております。(価格は相場、地域、業者によって変動)

| アルミ缶 | 150-200円/kg |

|---|---|

| ステンレス | 140-200円/kg |

| 銅 | 1000-1400円/kg |

適切に仕分け・保管しておくことで、売却時に有利になります。

廃油や汚泥の保管・運搬に使用される金属製容器で、クローズドラム缶とオープンドラム缶の2種類があります。

ドラム缶をスクラップとして処分する際は、中身を空にして内容物が確認できる状態にしておく必要があります。

建築スクラップは、建築現場や解体現場で発生する金属廃棄物全般を指します。建築資材や使用済みの機械・自動車などが含まれます。

国土交通省の建設副産物実態調査(参考:国土交通省「建設リサイクル推進計画2020」)によると、建設系廃棄物の発生状況について定期的に調査が行われており、金属くずも重要な建設副産物として位置づけられています。

建築スクラップはリサイクル需要が高く、適切にリサイクルすることでコスト削減や資源の有効活用につながります。

工具スクラップとは、スパナやモンキーなどの手動工具のスクラップです。

中古品として国内外で販売される場合もありますが、使用不可能な工具は金属資源としてリサイクルされます。

また、工具の材質(工具鋼、ステンレス鋼等)により、通常の鉄スクラップより高い買取価格となるケースが多く、適切な分別により収益性を向上させることが可能です。

自動車スクラップとは、使用済み自動車(廃車)から発生する金属くずや部品のことを指します。

自動車リサイクル法(参考:経済産業省 自動車リサイクル法とは)により、使用済み自動車の適正処理とリサイクルが義務化されています。

尚、自動車から排出される主要金属の構成比は以下の割合が一般的です。

自動車は鉄やアルミニウムなどの金属だけでなく、ガラスやプラスチックなど多様な素材で構成されているため、適切な分解と処理により、埋立地の負担や資源の枯渇の予防などにつながります。

機械スクラップとは、工場や建設現場などで使用された機械や設備から発生する金属廃棄物を指します。これらは製造業や建設業など多くの分野で排出されます。

以下のような機械や設備が機械スクラップとして分類されます。

機械スクラップは、単に鉄くずとして処理されるだけでなく、種類や状態によってリユース・個別買取されるケースも少なくありません。その場合、鉄くず買取よりも大きな金額になるため、排出事業者には大きなメリットになります。ただし、機械スクラップを処理する上で、物によっては前処理が必要になり注意すべき点もあります。

鉄のダライ粉とは、鉄を切削加工や研磨加工する際に発生する細かい削りくずを指します。主に工場での金属加工中に生じますが、それ以外にも病院、飲食店、小売店など、金属製品を取り扱う幅広い業種で発生することがあります。

鉄のダライ粉は、そのまま廃棄されるのではなく、適切に処理することで新たな鉄製品として再利用されます。リサイクルの主な工程は以下の通りです。

| 回収と分別 | 鉄のダライ粉を回収し、 不純物(油分や他の素材など)を取り除く |

|---|---|

| 溶解処理 | 分別された鉄のダライ粉を高温で溶解し、 新しい鉄素材として再生 |

| 再利用 | 再生された鉄素材を、 建設資材や金属製品の原料として活用 |

ワイヤースクラップとは、金属を針金状に束ねた形状のスクラップを指します。その名の通り、ワイヤーとして利用されており、以下の用途で使用されています。

| 釣り具 | 漁業用の針金・釣り用ワイヤー ・船舶用ワイヤーロープ |

|---|---|

| 吊り橋 | 高い強度が求められる構造物での利用 |

長いワイヤースクラップは、そのままでは再利用が難しい場合があるため、切断して短く加工するなどして適切に処理されます。再利用後は、再生金属としてさまざまな製品に生まれ変わります。

新断スクラップとは、鉄鋼や金属を加工する過程で発生する切れ端やくずのことを指します。主に以下のような場面で排出されます。

新断スクラップは、自動車の製造工場などで頻繁に発生します。これらは純度が高く、不純物が少ないため、再利用が容易で、鉄鋼製品や建材などの原料として効率的にリサイクルされます。

鉄筋屑とは、建設現場や解体現場で発生する鉄筋のスクラップを指します。主に建築物の解体や建設作業中の切断作業で排出されます。

回収された鉄筋屑は、製鋼メーカーの電気炉での再生原料として利用され、新たな鉄筋コンクリート用棒鋼や形鋼の製造に活用されています。

スチール缶プレスとは、飲料用スチール缶をプレスして圧縮した鉄スクラップです。これらは主にリサイクル工場で処理され、圧縮することで運搬や保管の効率が向上します。

スチール缶プレスは、リサイクル工程を経て鉄鋼製品の原料となり、新たな金属製品として再び活用されます。

なお、スチール缶のリサイクル率は93.5%(参考:スチール缶リサイクル協会・2023年度実績)と極めて高い水準を維持しています。

グレーチングとは、道路や側溝に設置されている排水溝の蓋(鉄製の格子状の構造物)です。

主に鉄などの金属で作られた格子状のふたとして、道路や歩道溝蓋や工場やプラントなどの足場など広範囲に使用されています。

形状が大きく損なわれていない場合、容易にリサイクルされます。

近年では、ハイテングレーチングの導入により廃棄物削減が進んでいます。

度のあるハイテン鋼で作った「ハイテングレーチング」は、従来の鋼製グレーチングより重量が平均30%軽く、日本全国で多数設置されています。この軽量化により、材料の使用量削減と作業効率の向上を両立しています。

チャンネル材スクラップとは、建築や構造物に使用される鉄製のチャンネル材から発生するスクラップを指します。主に解体現場から発生する鉄製金属くずになり、分類も「建築系スクラップ」とされています。

コンクリート片や塗装が付着しているケースも多く、回収業者へ買取に出す際、減額や受け取り拒否の対象になることがあります。

廃棄されたチャンネル材は、リサイクル工程を経て新たな鉄鋼製品として再利用されます。

ねじくずとは、使用済みまたは劣化して使えなくなったネジの金属くずを指し、ボルト、ナット、ビスなどの関連金属部品も含まれる場合があります。

素材によって価値が異なり、真鍮、ステンレス、アルミ製のものは鉄スクラップよりも高価で取引される傾向があります。ねじくずは、仕分けを徹底することで売却時に有利になり、新たな金属部品や製品の素材として再利用されます。

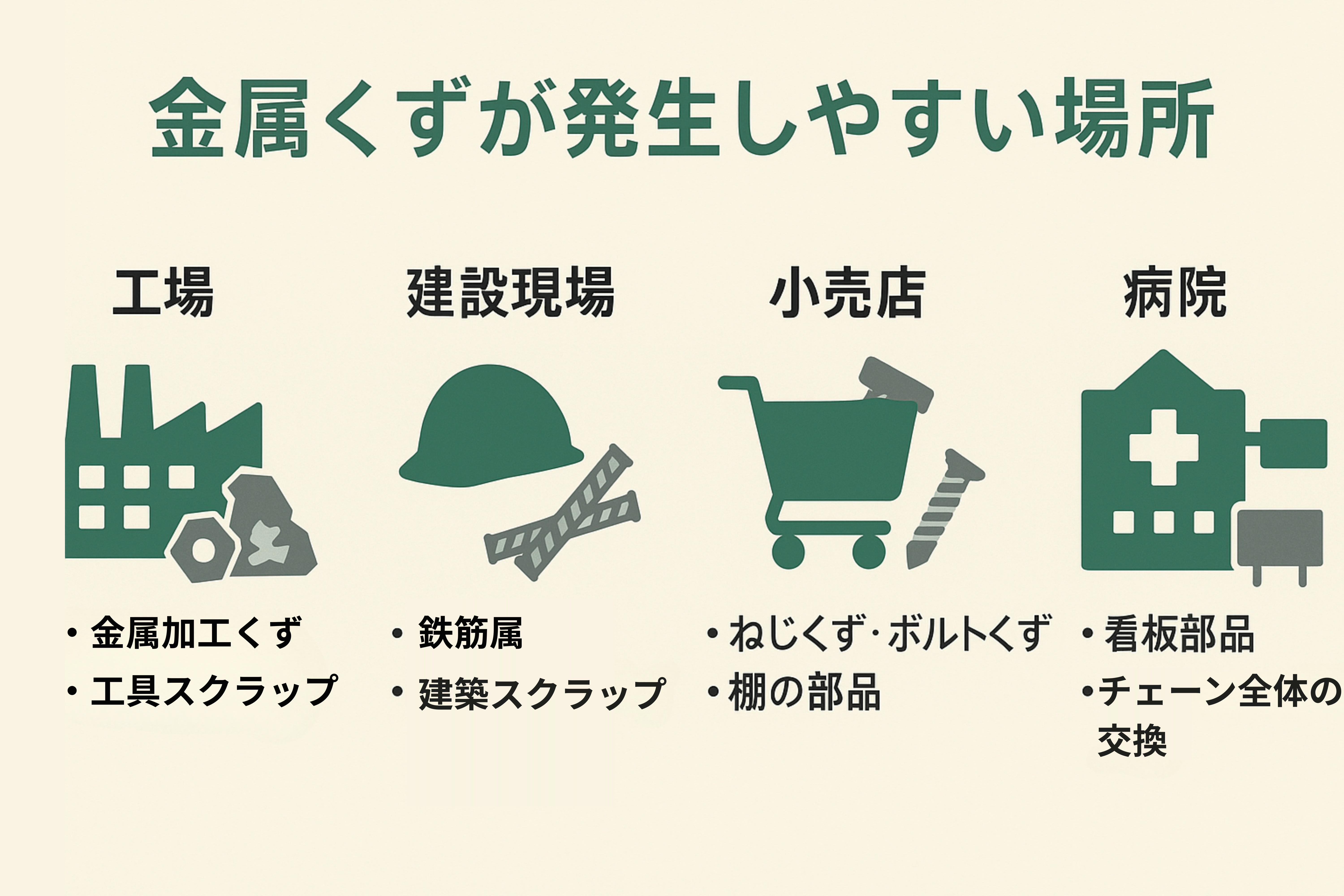

金属くずは、さまざまな事業所や施設で産業廃棄物として発生します。ここでは、特に金属くずが発生しやすい主な場所とその特徴を紹介します。

工場では、製造工程や設備の使用により大量の金属くずが発生します。

特に製造業においては、金属くずの排出量が年間約400万トン(参考:環境省 産業廃棄物の排出及び処理状況等)と全体の約6割近くを占めており、最も多い発生源となっています。

主な例は以下の通りです。

| 金属加工の廃棄物 | 鉄やアルミなどの金属を加工する過程で発生する切れ端や削りくず |

|---|---|

| 工具スクラップ | スパナやレンチなどの手動工具が破損・劣化して廃棄される場合に発生 |

| スチール缶スクラップ | 製造現場で使用されるスチール缶が空になり、圧縮処理後にスクラップとして排出 |

| ドラム缶のスクラップ | 油を保存していたドラム缶が劣化し、スクラップとして廃棄 |

建設現場は、工場と並んで金属くずが多く発生する場所です。

| 鉄筋屑 | 建築物の施工や解体時に鉄筋が切断されて発生 |

|---|---|

| 建築スクラップ | 建物の解体や新築作業で、鉄材やアルミ材などの金属廃棄物が発生 |

| グレーチング | 側溝の排水溝に設置された鉄製の蓋も、劣化や工事により鉄くずとなる |

建設現場では、建設廃棄物処理ガイドライン(参考:環境省 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について)に基づく適正処理が求められており、現場での適切な分別・保管・処理が義務付けられています。

特に大型建設プロジェクトでは、金属くずの発生量が数百トンに及ぶ場合もあり、計画的な処理体制の構築が不可欠です。

また、建設現場では工期との兼ね合いで迅速な処理が求められるため、事前に処理業者との契約を締結し、定期的な回収スケジュールを確立することが現場管理上重要なポイントとなっています。

小売店では、店舗内の什器や設備の交換・修理により金属くずが発生します。

| ねじくずやボルト | 商品棚や什器に使用されるネジやボルトが、使用や劣化で金属くずとなる |

|---|---|

| 陳列棚の金属部品 | 陳列棚の交換や廃棄に伴い、フレームや金属製の部品が排出 |

| 什器や設備の金属スクラップ | 店舗改装や閉店、引っ越しなどで什器や金属設備が解体・廃棄される際に発生 |

店舗から出る廃棄物は家庭ごみとして処分することができず、適正な処分が必要とされています。小売店からの金属くずは産業廃棄物として適切な処理が求められます。

病院でも、設備や備品の消耗によって金属くずが発生する場合があります。

| ねじくず | ベッドやロッカーのネジなどの部品が劣化した際に発生 |

|---|

病院における金属くずの適切な処理は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第三章に明示されているほか、細かい手順については環境省が作成した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(参考:環境省 感染性廃棄物処理マニュアル)」などを遵守して進める必要があります。

ショッピングモールやチェーン店などの大型施設では、大規模な設備交換や改装工事が行われる際に、金属くずが発生します。代表的な場面は以下のとおりです。

| 看板やプレートの交換 | 施設内外の看板や案内プレートを取り換える際、使用済みの金属部品が発生 |

|---|---|

| チェーン店の一斉作業 | 全店舗で同時に設備交換を行う場合、膨大な量の金属くずを排出 |

大型施設における金属くず処理では、複数のテナントが入るビルの場合、排出事業者の特定が重要な課題となります。施設管理者が一括して廃棄物処理を行う場合と、各テナントが個別に処理する場合があり、事前の取り決めが必要です。

産業廃棄物における金属くずの処理方法と関連制度について説明します。

金属くずが「有価物」として売却できる場合は、マニフェストの交付は不要です。しかし、再資源化が困難で産業廃棄物と判断された場合には、マニフェスト制度による管理が必要になります。

マニフェスト制度は、廃棄物が適正に処理されるまでの流れを「排出事業者 → 収集運搬業者 → 中間処理業者 → 最終処分業者」といった各段階で記録・確認する仕組みです。これにより、不法投棄や不適切処理の防止、責任の所在の明確化が図られます。

特に金属くずは、見た目がスクラップと似ているため、「有価物か産業廃棄物か」の判断を誤ると、法令違反や行政指導のリスクにつながります。事業者は金属くずを産業廃棄物として処理する際、必ずマニフェストを交付し、最終処理が完了するまで適切に管理することが求められます。

金属くずは産業廃棄物の中でもリサイクル可能なケースが多い部類に含まれます。

環境省の調査(参考:環境省令和4年度事業産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値)によると、金属くずの再生利用率は95.9%に達し、がれき類や鉱さいなどと並んでリサイクルが積極的に行われています。

ただし、金属くずには他の素材が混ざったり、汚れや付着物があったりする場合も少なくありません。その場合、リサイクルを行う前に適切な処理が必要となります。

なお、金属くずのリサイクル処理は、金属回収と金属精錬の2種類に分けられるのが一般的です。

金属回収とは、廃棄物から鉄や金などの金属を取り出す手段を指し、専門の買取業者に相談することで可能な場合があります。

たとえば、プリント基板に含まれる金や銀などの貴金属を電子機器から取り出すなどがあります。

金属精錬とは、廃棄物に含まれる金属から不純物を除去し、純度の高い金属を抽出する方法です。この工程を通じて、再利用可能な高品質な金属を得ることができます。

鉄やアルミは金属精錬を繰り返し行うことで、何度でもリサイクルが可能です。これにより、新しい原材料としてさまざまな製品に生まれ変わります。

ちなみに、精錬方法は金属の種類や性質によって変わります。多くの場合は、以下3つの方法で処理されている形です。

| 湿式精錬 | 金属を酸/アルカリ/溶媒などの水中で精錬する方法 |

|---|---|

| 乾式精錬 | 金属を高温加熱し精錬する方法 |

| 電解精錬 | 金属を電気分解によって精錬する方法 |

金属くずの中には、リサイクルが困難なものも存在します。こうした金属くずは、最終処分場に運ばれ、適切な埋め立て処理が行われます。

最終処分場とは、「生活環境の保全上支障の生じない方法で、廃棄物を適切に貯留し、かつ生物的、物理的、化学的に安定な状態にすることができる埋立地及び関連附帯設備を併せた総体の施設」(参考:環境省 廃棄物最終処分場の性能に関する指針について)をいい、廃棄物を安全な状態で埋立処分するために必要となる構造や施設で構成されています。

以下のような金属くずはリサイクルが難しく、埋め立て処理が選択されることがあります。

| 複合素材が多い金属 | ・プラスチック部品と金属部品が溶接 ・接着された複合材料 ・ガラス繊維強化プラスチック(FRP)と金属の複合材 ・ゴムと金属の複合材料(自動車のゴムホース内部の金属補強材など) |

|---|---|

| 有害物質を含む金属 | ・アスベストが含まれた建築金属材料 ・鉛や水銀を含む金属部品 ・PCB(ポリ塩化ビフェニル)で汚染された金属機器 |

| 腐食や劣化が進んだ金属くず | ・海洋環境で長期間使用され塩害により腐食した金属材料 ・化学工場で使用され酸やアルカリにより劣化した配管材 ・屋外で長期間放置され錆が全体に進行した金属構造物 |

埋め立て処理は、環境への影響を最小限に抑えつつ、リサイクルが不可能な廃棄物を安全に処分するための最終手段です。

なお、令和3年度実績において産業廃棄物の最終処分場の残余容量は17,109万㎥、残余年数は19.7年となっています。(参考:環境省 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和3年度実績等)について)

金属くずを処理するための費用は、金属くずの種類や状態、そして依頼する業者や取引方法、地域によって異なります。

ここ数年の鉄くず相場は、1kgあたり1円~40円程度が一般的な買取相場(参考:日本鉄リサイクル工業会価格推移表)となっております。銅系金属は高価格帯を推移しており、1kgあたり1000円〜1400円前後の買取価格を提示している業者が多いようです。

相場は金属相場・為替相場等の市況急変時には、事前の予告なく買取金額を変更する可能性があります。また、実際の取引では以下の条件が発生すれば価格調整が入ることも覚えておきましょう。

金属の市場価格や業者の処理能力によって買取価格は異なるため、複数の業者に見積もりを依頼し、比較することが望ましいです。

処理が必要な金属くずの場合、1m³ごとに価格を設定し、受け入れを行っている業者があり、収集・運搬も一緒に行う場合は収集運搬費が費用に加算されます。

以下のような資源価値の高い金属は、スクラップとして流通しやすく、市場価格に応じて処理費用ではなく収益に変えられる可能性があります。

| 種類 | 具体例 | 買取の特徴 |

|---|---|---|

| 鉄くず | H形鋼、鉄筋、切断端材など | 製鉄所で再利用され、重量単位で買取対象になることが多い |

| 非鉄金属 | アルミ、銅、ステンレス、電線、アルミサッシ、銅パイプ | リサイクル需要が高く、市場価格によっては高値で取引される |

| 比較的きれいなスクラップ | 油汚れや異物混入が少ない金属くず | 処理業者よりもスクラップ商社やリサイクル業者に引き渡す方が有利 |

ただし、有価物として扱われるか産業廃棄物として処理費用が発生するかは状態と分別の精度によって判断されます。汚れや異物混入が多い場合は廃棄物扱いとなり、マニフェスト管理のもとで処理費用が必要です。

産業廃棄物の中でも金属くずの種類や処理方法について説明しました。

金属くずの適切な処理は単なるコスト削減にとどまらず、限りある金属資源の有効活用と環境負荷の低減に直結します。特に都市鉱山としての価値が注目される中、企業の環境経営戦略の重要な要素として位置づけられています。

今後も金属相場の変動や処理技術の進歩により、金属くずの処理方法や経済価値は変化していくと予想されるため、最新の情報収集と適切な業者との関係構築が重要となるでしょう。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。