\当サイトおすすめNo.1サイト/

日本でも政府が主導となり、循環型社会を実現するためのさまざまな施策を推進しています。この取り組みの中心となるのが「3R」(リデュース・リユース・リサイクル)です。3Rへの理解を深めることは、資源循環を促進し、廃棄物の削減、地球温暖化対策への貢献につながります。

本記事では、循環型社会と3Rの概要に加え、現状の課題や、具体的な取り組みを紹介します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

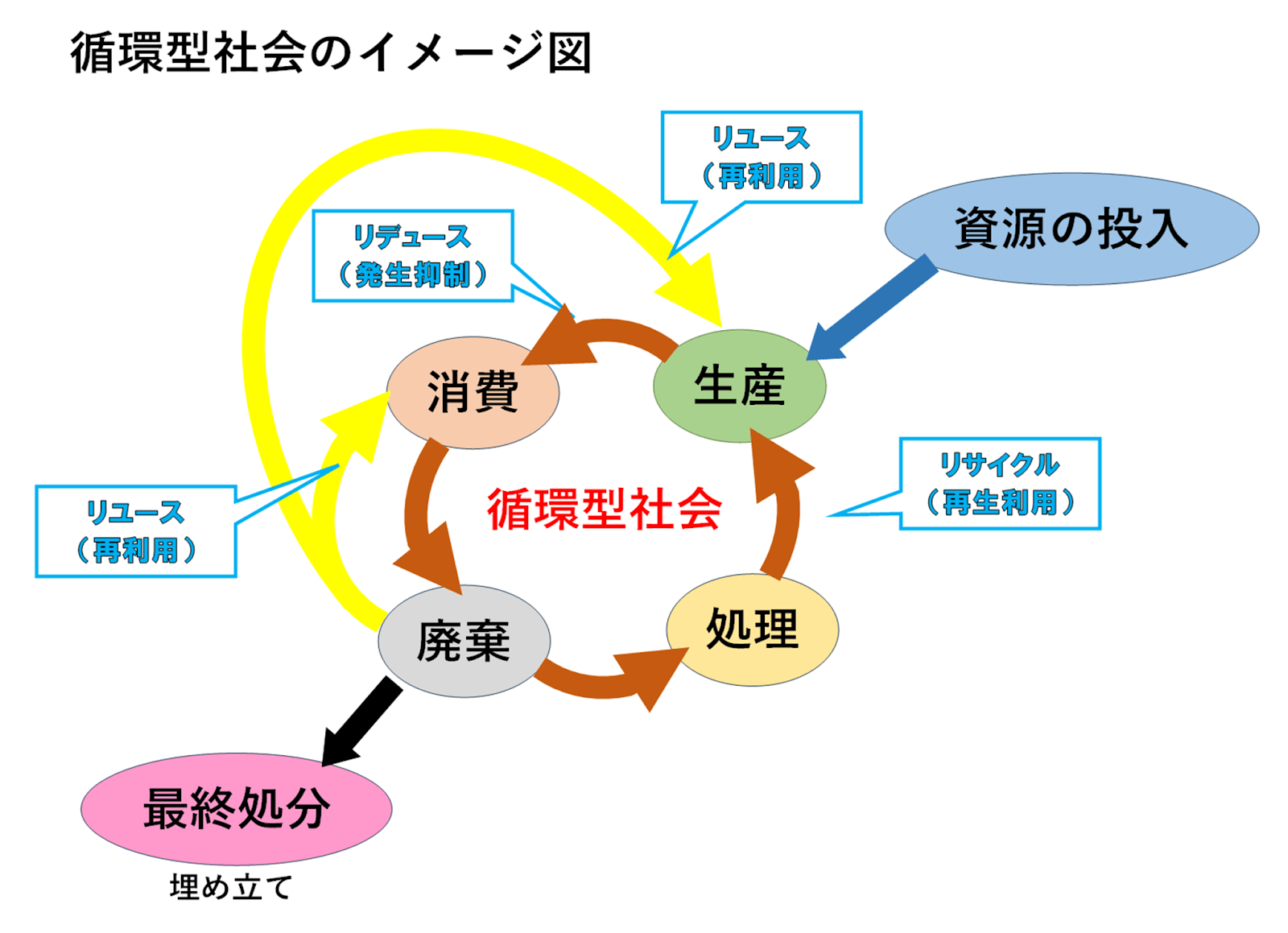

環境省は、「循環型社会」を、廃棄物の発生抑制・循環資源の継続的な利用・廃棄物の適正な処分を通じて、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する社会と定義しています。

参考:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r02/pdf/2_3.pdf

経済が成長期にあったときは、大量生産・大量消費・大量廃棄の流れで経済活動が進み、我々人間の生活は豊かになりました。その反面、環境に負荷をかけ過ぎており、地球の自浄作用だけでは、処理しきれない状態に陥っています。

そもそも、自然は常に循環しています。水や植物、自然界に生きる生き物は「バイオサイクル」と呼ばれる廃棄物が出ることがないサイクルになっています。(排泄物や死骸も土の栄養になります)。一方で、人間が関わる現代の生活では必ず廃棄物つまりゴミが出てしまいます。そのゴミを減らしながら、またどうしても出てしまうゴミをゴミとせず、資源として有効活用し、循環させていくことが、地球で暮らす人間にとって必要なアクションです。

このまま従来の経済活動を続けると、天然資源が枯渇する恐れがあるなどの背景から廃棄物の抑制や再利用、再生利用などに取り組む循環型社会の実現が急務となっています。

3Rは廃棄物の抑制・削減に関わることから、循環型社会において重要な役割を担っています。Reduce(リデュース:再生抑制)、Reuse(リユース:再利用)、Recycle(リサイクル:再生利用)の頭文字を意味する略称です。

以下でそれぞれについて詳しく解説します。

リデュース(Reduce)とは、廃棄物の発生そのものを抑制する取り組みを指します。

製品のライフサイクル全体において、不要な廃棄物を削減し、資源の無駄遣いを防ぐことが目的です。

具体的には、以下のような取り組みを指します。

| 生産過程での廃棄物削減 | プラスチック製の包装材や副産物の発生を抑えるために、生産工程を見直し最適化 |

|---|---|

| 過剰包装の見直し | 製品の包装を簡易化し、必要以上の資材を使用しない 包装をリサイクル素材などの使用を検討 |

| ロスが少ない製造工程への改善 | 材料の使用効率を高め、製造時に発生する廃棄物や不良品を最小化、受注生産の検討 |

製品の生産時に廃棄物の発生を抑えることで、資源を効率的に利用できるだけでなく、廃棄物の排出量そのものを削減できます。

また、廃棄物の処理にかかるエネルギーやコストが減少するため、CO₂排出量の削減にも繋がります。

リユース(Reuse)とは、製品や資材を再利用する取り組みを指します。

一度使用された製品を廃棄するのではなく、以下のように再活用や譲渡することで、廃棄物の発生を抑制します。

| 古着や家具のリユース | 古着や不要になった家具を販売・寄付する アップサイクル製品の開発や販売 |

|---|---|

| 電子機器や家電の再利用 | 使用可能な旧型の電子機器や家電を他の人に譲る 修理しやすく長く使用できるサポートを導入 |

| 企業間での機械や設備の譲渡 | 工場で使用する生産機械や測定器、コンベアなどを同業他社や別の部署から譲り受ける |

リユースの利点は、製品を無駄にせず製品そのものの寿命を延ばせることにあります。

資源と製品を無駄遣いしないことで、生産に要するエネルギーなども削減することが可能です。

リサイクル(Recycle)とは、再生利用できる廃棄物を回収して再資源化し、新たな製品の原料や同製品を作る取り組みです。

具体的には、以下のような取り組みです。

| ペットボトルのリサイクル | 新しいペットボトルやプラスチック製品の原料として再利用 |

|---|---|

| 古紙や段ボールの再生利用 | 廃棄される新聞紙や段ボールを回収し、再生紙やパルプの原料として使用 |

| 建築資材や金属くずのリサイクル | 分別回収し、鉄鋼や再生木材の原料として活用 |

廃棄物の中には、再生利用できるものがあり、資源にできるものだけをうまく抽出できれば、資源を有効活用できます。

一方で、リサイクルそのものにもコストやエネルギーがかかり、まだ化石燃料に頼らざるをえない部分があります。つまり、根本的には、企業は製品自体の行く末も考慮しつつ、製品のライフサイクルを開発の時点で考え、見直していく必要があります。

リサイクルは世界規模で市場拡大が見込まれており、新たなビジネスチャンスの創出が期待されている分野の一つでもあります。

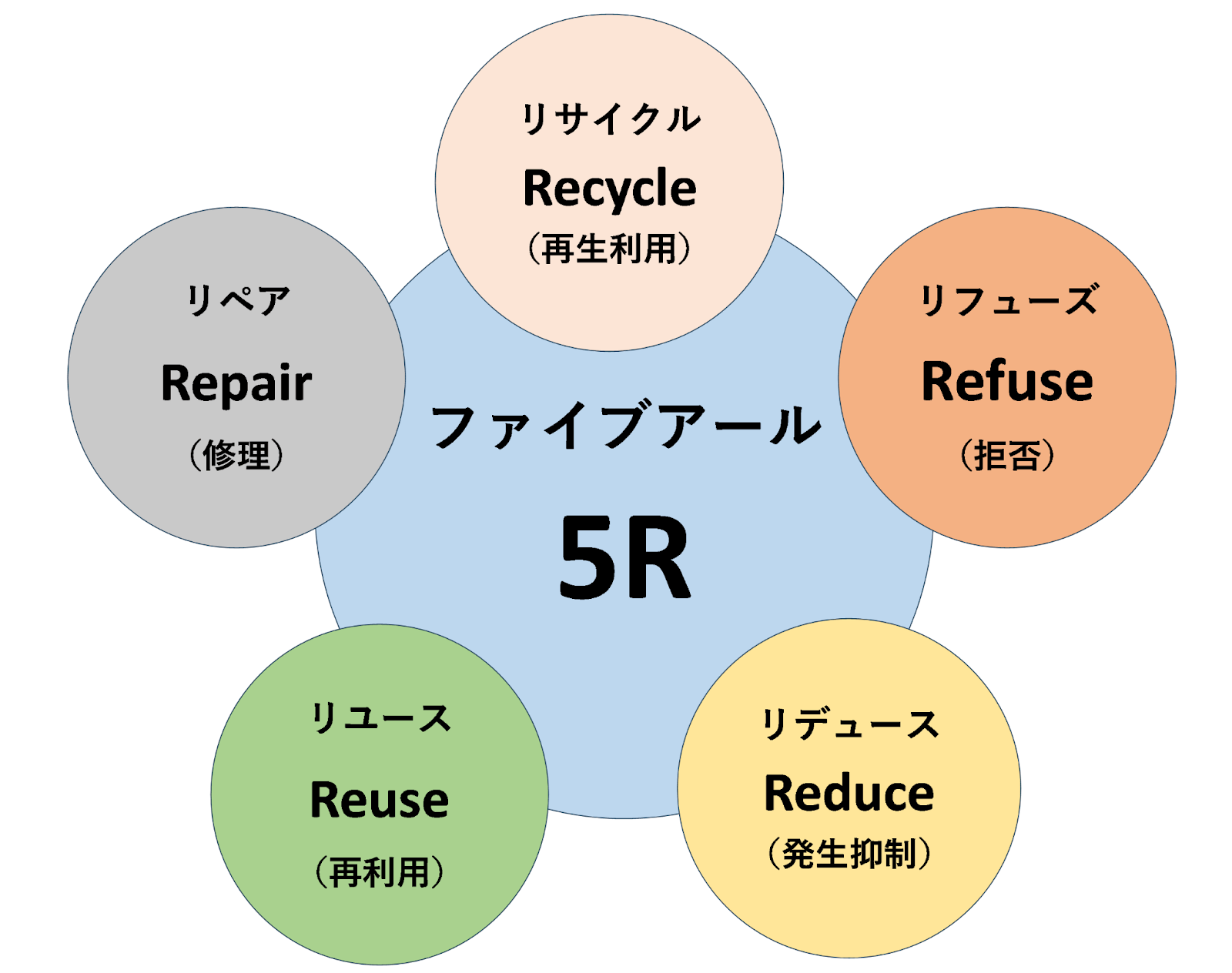

5Rとは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に、「Refuse(リフューズ:拒否する)」と「Repair(リペア:修理)」を加えたものです。

| リフューズ | 不要なものを断ることで、廃棄物の発生と資源の無駄遣いを抑制 |

|---|---|

| リペア | 使えなくなった製品を修理し、再利用する |

リフューズとリペアはそれぞれ、資源の節約と廃棄物の削減に役立てられます。

5Rの取り組み方として、以下の順番で行います。

これらの取り組みを個人レベルだけでなく、企業や行政が一体となって進めることで、循環型社会の実現が加速します。

循環型社会の実現においては、3R(リデュース・リユース・リサイクル)が基本的な枠組みとして広く浸透しています。しかし近年では、3Rを超えた包括的な視点が求められるようになっています。その代表例がサーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブです。以下ではそれぞれの定義や目的を比較いただけます。

| 比較軸 | 3R | 4R・5R | サーキュラーエコノミー | ネイチャーポジティブ |

|---|---|---|---|---|

| 定義 | リデュース・リユース・リサイクル | リペア・リフューズを加えた拡張版 | 循環型の経済モデル | 自然資本を回復・再生する社会 |

| 目的 | 廃棄物削減 | 消費そのものを抑制・長寿命化 | 廃棄物ゼロ・資源循環+経済成長 | 生物多様性保全+気候変動対策 |

| 主なアプローチ | 分別・再利用・リサイクル | 修理、購入拒否、長期使用 | 製品設計から再資源化まで最適化 | 生態系回復、自然との共生 |

| 位置づけ | 基本的な行動原則 | 3Rの発展形 | 経済システム全体に広がる仕組み | 3Rやサーキュラーを基盤にさらに発展 |

| サーキュラーエコノミー | 廃棄物を出さず、 資源を循環させることを前提とした経済モデル |

|---|---|

| ネイチャーポジティブ | 生物多様性の損失を止めるだけでなく、 自然資本を回復・再生し、 自然にプラスの影響を与える社会を目指す概念 |

つまり、循環型社会の実現には3Rだけでなく、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブの視点を取り入れることで、環境負荷の低減と経済・社会の持続可能性を同時に高めることが可能となります。

循環型社会に向けた現状の問題には、産業廃棄物や温室効果ガスの排出量などが挙げられます。

ここでは、循環型社会に向けた現状の問題を具体的な資料を踏まえて解説します。

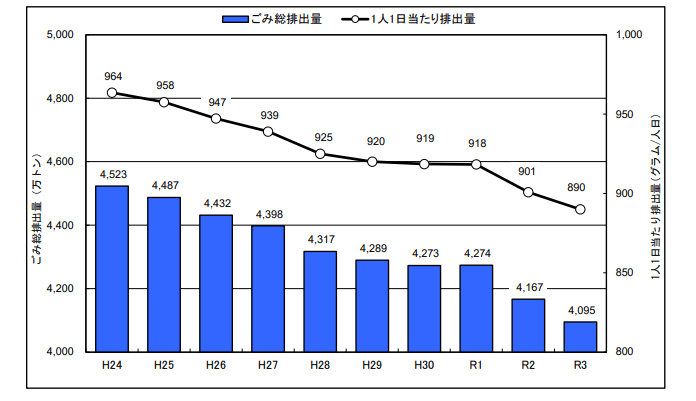

令和3年度の全国のごみ総排出量は約4,095万トンで、これは東京ドーム約110杯分に相当します。

個人や社会全体での、1人あたり1日に排出するごみの平均量は約890グラムとされています。

ごみ総排出量は平成25年度以降、減少傾向にあり、循環型社会形成推進基本計画のベースラインとしている平成24年度の4,523万トンを令和3年度時点で9年連続で下回っています。

上記からは一見、ごみの量が減っているので問題がないように感じますが、ごみの最終地点である最終処分場の残余容量はひっ迫してきており、2037年ごろには満杯になってしまうと予測されています。つまり、リサイクルや再利用の促進、焼却や再資源化の検討を含めた循環型社会の構築が不可欠ということがいえます。

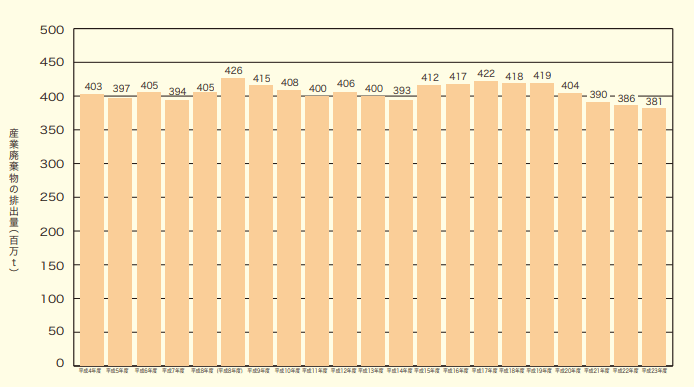

産業廃棄物の排出量は、平成4年に4億300万トンでしたが、その後、100万トン前後の増減で推移しています。

平成23年には3億8,121万トンまで減少しており、平成4年と比較すると約2,200万トンの削減に成功しています。

ただ依然として、平成24年度4月時点で、産業廃棄物最終処分場の残余年数は全国平均で14.9年となっています。引き続き、産業廃棄物の排出量を減らしていくことはもちろん、次項に続くリサイクル率を上げていくという課題にも取り組んでいく必要があります。

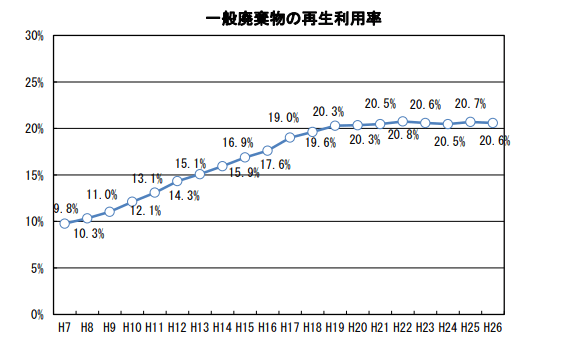

一般廃棄物のリサイクル率は、平成7年(9.8%)から毎年1%前後の上昇が見られたものの、平成19年(20.3%)を境に平成26年(20.6%)まで横ばいです。

平成7年以降、毎年約1%前後のリサイクル率の上昇が続きましたが、平成19年度以降は大きな伸びが見られなくなっています。このことは、一定の成果が得られた一方で、さらなるリサイクル率向上に向けた課題が残されていることを示しています。

リサイクル率に関して、例えば、エシカル先進国と呼ばれるスウェーデンでは、ごみの47%をリサイクル、52%を熱や電力の生成に利用、埋立処理されるごみはわずか1%となっています。ごみは処分するものではなく、次のエネルギーに変わる資源という認識がスウェーデンに暮らす人々にとっても理解されています。

日本国内でも、それぞれの都道府県で取り組みがあり、成果を出している自治体もあります。

徳島県上勝町は、日本で初めての「ゼロ・ウェイスト宣言」を2003年に自治体が行い、ごみのリサイクル率80%以上を達成しています。

このような例と比較すると、政府が発表している全国データがまだまだ低いことがわかります。ごみの削減につながるリサイクルの課題には、市民も企業も取り組む必要があり、今後さらなる意識改革をすることが課題解決への道筋となります。

出典:https://eneken.ieej.or.jp/data/6384.pdf

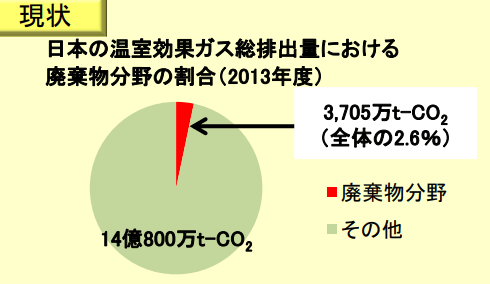

2013年度における日本の温室効果ガス総排出量は14億800万t-CO₂でした。そのうち廃棄物分野が占める割合は全体の2.6%で、排出量は3,705万t-CO₂に相当します。

また、廃棄物分野における温室効果ガス排出量は、2005年と比較して11.8%の削減が達成されています。この削減は、廃棄物処理や資源循環に関する取り組みが進展した成果を反映していると考えられます。

SDGsの目標達成は2030年に定められており、日本では2030年までに2005年比で26.4%減を掲げています。この達成には、まだ多くの課題が残されており、特に温室効果ガス排出量を減らすという観点では、特に化石燃料由来の廃棄物の発生抑制を進める必要があります。また2030年に設定している目標を達成するために、スピード感をもって、対応することが求められています。

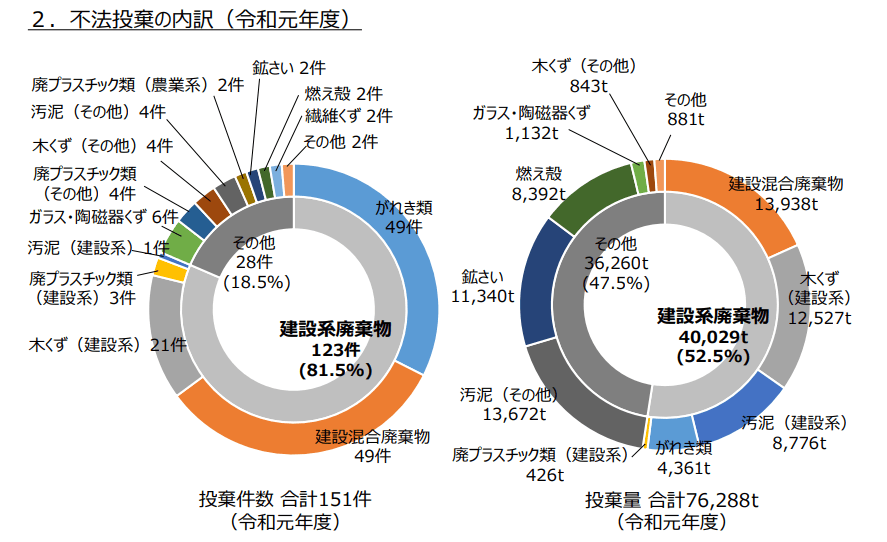

令和元年度における日本の不法投棄の状況は、不法投棄件数が151件、不法投棄量が76,288トンに達しました。不法投棄の大部分を占めているのは建設廃棄物であり、全体の約79%にのぼります。

不法投棄件数の内訳としては、がれき類49件、建設混合廃棄物49件、木くず21件が主なものとなっています。また、不法投棄量の内訳では、建設混合廃棄物13,938トン、木くず12,527トン、汚泥(建設系)8,776トン、がれき類4,361トン、廃プラスチック類(建設系)426トンが挙げられ、建設系廃棄物が全体の約52%を占めます。

さらに、建設廃棄物以外の不法投棄については、建設関係以外の汚泥や鉱さい、燃え殻などが全体の約半数を占めていることが確認されています。

循環型社会を実現させるためには、多方面にわたる対策が必要です。その中でも、特に重要な3つの取り組みを以下に解説します。

循環型社会を目指すためには、廃棄物となるものや再利用・再資源化できるものがないか、自社の製造工程を徹底的に見直すことが重要です。

従来の慣習で廃棄されていた製品クズや不良品についても、再生可能かどうか調査し、再利用の可能性を探る必要があります。

また、自社内で再生利用が難しい場合でも、他社や自治体において需要がある可能性も考えられます。製品廃材や副産物を他の企業や自治体で活用できれば、資源の循環利用をさらに広げることができます。

循環型社会の実現に向けた取り組みは、自社単独では達成が難しく、多くのステークホルダーの理解と協力が不可欠です。

ステークホルダーには、原材料を供給する業者や廃棄物の回収業者、リサイクル事業者だけでなく、自治体や行政、地域住民、さらには従業員や株主など、幅広い関係者が含まれます。

ステークホルダーの理解を得るためには、製品のライフサイクル全体にわたる取り組み(廃棄物削減や再生資源の活用)について透明性を確保し、進捗や成果をステークホルダーに説明することで、信頼関係を築くことができます。

循環型社会の実現には、異業種間や企業間の連携によるネットワーク構築が有効です。

たとえば、自社の廃棄物や副産物を、異業種の企業が原材料として活用できれば、廃棄物のリサイクル技術や再生可能資源の利用技術を開発するプロジェクトを立ち上げられる可能性があります。

業種の垣根を超えた連携は、新たなビジネスチャンスの創出にもつながり、新技術の特許化や、再利用可能な製品の開発による新市場の開拓などが期待されます。

循環型社会の実現には、企業の努力だけでなく、消費者の選択や協力も欠かせません。私たちが環境に配慮した商品やサービスを積極的に選ぶことは、企業の取り組みを後押しし、持続可能なビジネスモデルを広げる力となります。

| 行動 | 具体例 | 企業への効果 |

|---|---|---|

| エコ商品の選択 | リサイクル素材を使った製品、 省エネ家電、詰め替え製品などを購入 | 環境配慮型商品の需要を拡大し、企業の環境投資を後押し |

| リサイクル協力 | 店舗や自治体の回収拠点への持ち込み、リサイクルプログラムへの参加 | 再生資源の確保に貢献し、資源循環サイクルを強化 |

| 応援・情報発信 | SNSで企業の環境活動を紹介・シェア | 企業の取り組みを社会に広げ、ブランド価値を高める |

| 参加・フィードバック | アンケート回答、環境キャンペーンへの参加、意見の発信 | 消費者の声として企業方針に反映されやすくなる |

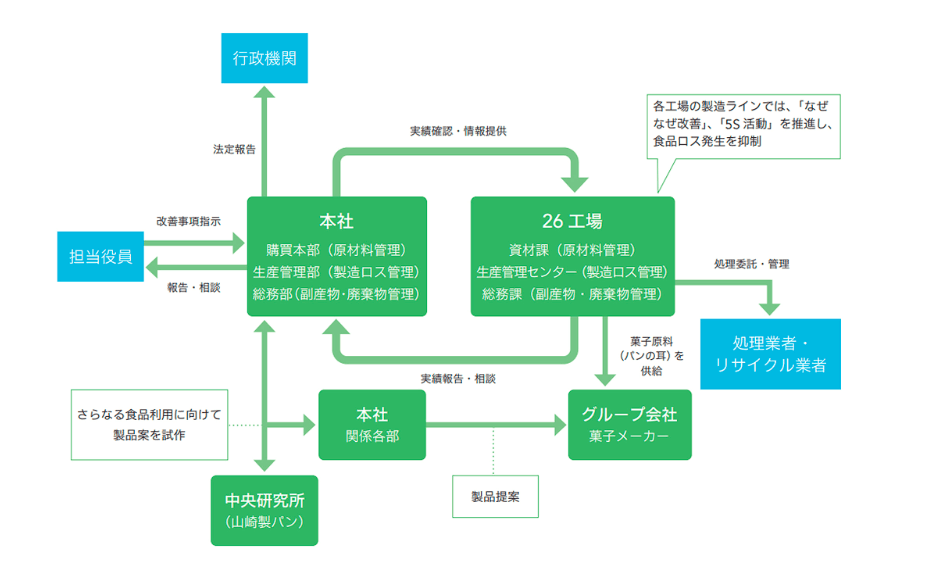

山崎製パン株式会社札幌工場では、工場から排出される廃棄物(同社では、排出物と呼ぶ)の分別の細分化と完全リサイクル化に取り組み、平成24年度にゼロ・エミッションを達成しています。

ゼロ・エミッションとは、人間の産業・経済活動から発生する廃棄物などの排出を可能な限りゼロにする試みです。

また、ゼロにするだけでなく、廃棄物に付加価値を見出して利用することも重要であると位置づけており、有価販売額の増加と大幅なコスト削減にもつなげています。

栃木県にある株式会社ツルオカでは、廃機械等の老廃スクラップをリサイクルして、建設機械などのカウンターウエイト(機械を安定させるための重り)の製造・販売をしています。

同社は、老廃スクラップをリサイクルし、資源の有効活用に成功しています。老廃スクラップとは、鋼鉄素材の製品が寿命に達した時点で回収される鉄くずです。

一般的に老廃スクラップの再利用は困難であり、製品に不純物を完全に除去することは技術的に難しいといわれています。

沖縄県にある株式会社バイオマス再資源化センターは、建築廃材の廃木材などを再利用し、バイオマス燃料の「木質燃料ペレット」を製造しています。

木質ペレットは、近隣の石炭火力発電所で石炭代替燃料として使用されており、年間約3万トンの温室効果ガス排出量の削減に成功しています。

循環型社会形成推進基本法とは、環境省によって廃棄物・リサイクルに関する個別の法律の上位法として、平成12年6月2日に制定されました。

主な内容は、循環型社会の概要や3Rの法制化による3R処理の優先順位の取り決めなどを定めています。

参考:循環型社会形成推進基本法|環境省

家電リサイクル法は、「特定家庭用機器再商品化法」の通称であり、一般家庭や事務所から排出されるエアコン・テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機など、特定家庭用機器の廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の減量や資源の有効利用を推進するための法律です。

回収できる家電や回収方法などを細かく定めており、無許可の回収業者による不法投棄や不適切処理などを防止する取り決めもあります。

参考:家電リサイクル法について|経済産業省

循環型社会の実現に向けた家庭や個人レベルでできる取り組みは決して難しいものではなく、少しの意識で実践可能な行動が数多くあります。

| 行動 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| ごみの分別 | 自治体ルールに沿った正しい分別を行う | 資源の再利用を促進し、廃棄物削減につながる |

| マイバッグ・マイボトルの活用 | レジ袋やペットボトルを使わず、繰り返し使える製品を利用 | 使い捨てプラスチック削減、CO₂排出の抑制 |

| リユース・シェア活用 | フリマアプリやリユースショップで不要品を再利用 | 資源寿命の延長、廃棄物削減 |

| 省エネ行動 | 照明の消灯、冷暖房の温度調整、省エネ家電の使用 | エネルギー使用量削減、CO₂排出削減 |

こうした実践例は一見小さな行動ですが、積み重なることで循環型社会の実現に大きな効果を発揮します。個人が「減らす・繰り返す・循環させる」を意識することが、持続可能な未来を支える力となります。

循環型社会を実現するには、一般の消費者、企業、自治体など、それそれで現状の課題の理解、そこから課題解決へのアクションが必要になり、その根幹である3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みが欠かせません。また、循環型社会に関する法律も整備されており、細かく分類されています。今後、個人も企業も循環型社会の一員として、よりいっそうこれらの取り組みを強化する必要があります。

エシカル・サステナブル分野の知見と実践を基盤に、情報発信・プロジェクト推進に携わるフリーランス。外資系広告代理店で10年以上、営業・翻訳・資料作成・プロジェクト進行に従事。退職後は環境問題に意識を向け、エシカルコンシェルジュ認定を取得し、サステナブルアイテムのショップも運営。広い視野で全体最適を図り、冷静かつ柔軟に課題解決へ導く力に強みがある。