\当サイトおすすめNo.1サイト/

金属資源のサーキュラーエコノミーは、製品設計から利用・再資源化までを循環の視点で捉え、従来のリサイクルするの考え方を超越するとして注目されています。

本記事では、サーキュラーエコノミーとリサイクルとの違いなどの基礎を整理したうえで、金属業界におけるサーキュラーエコノミーの重要性やその影響、直面する課題と具体的な取り組み事例について解説します。

サーキュラーエコノミー(循環経済)とは、市場のライフサイクル全体にわたって資源を効率的・循環的に活用する経済モデルです。ここでは、サーキュラーエコノミーに関する基礎を整理し、その重要性も解説します。

サーキュラーエコノミーでは製品や資源を使い捨てるのではなく、そのストックを最大限に活かしながら、サービス化などの新たな価値創出手法を取り入れて、付加価値の最大化を図るのが特徴です。

さらに経済産業省は、こうしたサーキュラーエコノミーへの移行を通じて、成長志向型の資源自律経済を構築するというビジョンを掲げています。

これは、国際的な資源供給の途絶リスクを極力コントロールしつつ、国内の資源循環システムを自律的かつ強靱なものに整備して、持続的な成長と国際競争力の獲得を両立させる経済モデルを意味します。

参考:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/recycle/circular_economy/index.html

金属資源の循環利用を推進する意義は単に環境面にとどまりません。

以下では、その背景要因をデータを提示しながら段階的に整理します。

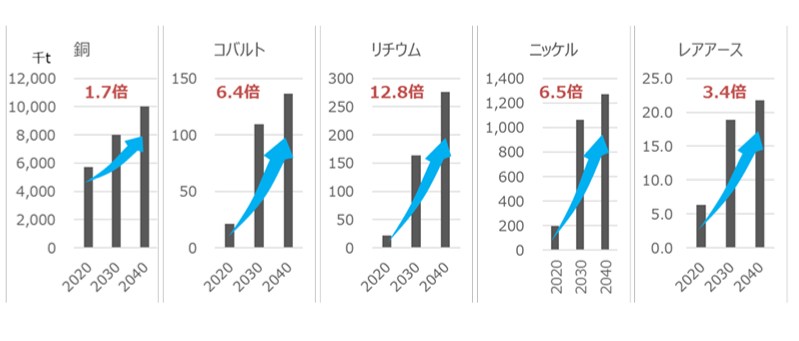

2050年カーボンニュートラル達成へ向け、電気自動車の蓄電池やモーター、半導体など高性能な製品の生産が世界中で拡大しています。

IEA(国際エネルギー機関)の予測では、これらのクリーンエネルギー技術に必要な鉱物資源の需要は、2040年までにリチウムは約13倍、コバルトやニッケルは6倍以上にも急増すると見込まれています。

この急激な需要増は、新たな資源確保の難しさや国際的な供給リスクを高め、将来的に金属資源が不足する可能性を生み出しており、安定供給への対策が課題です。

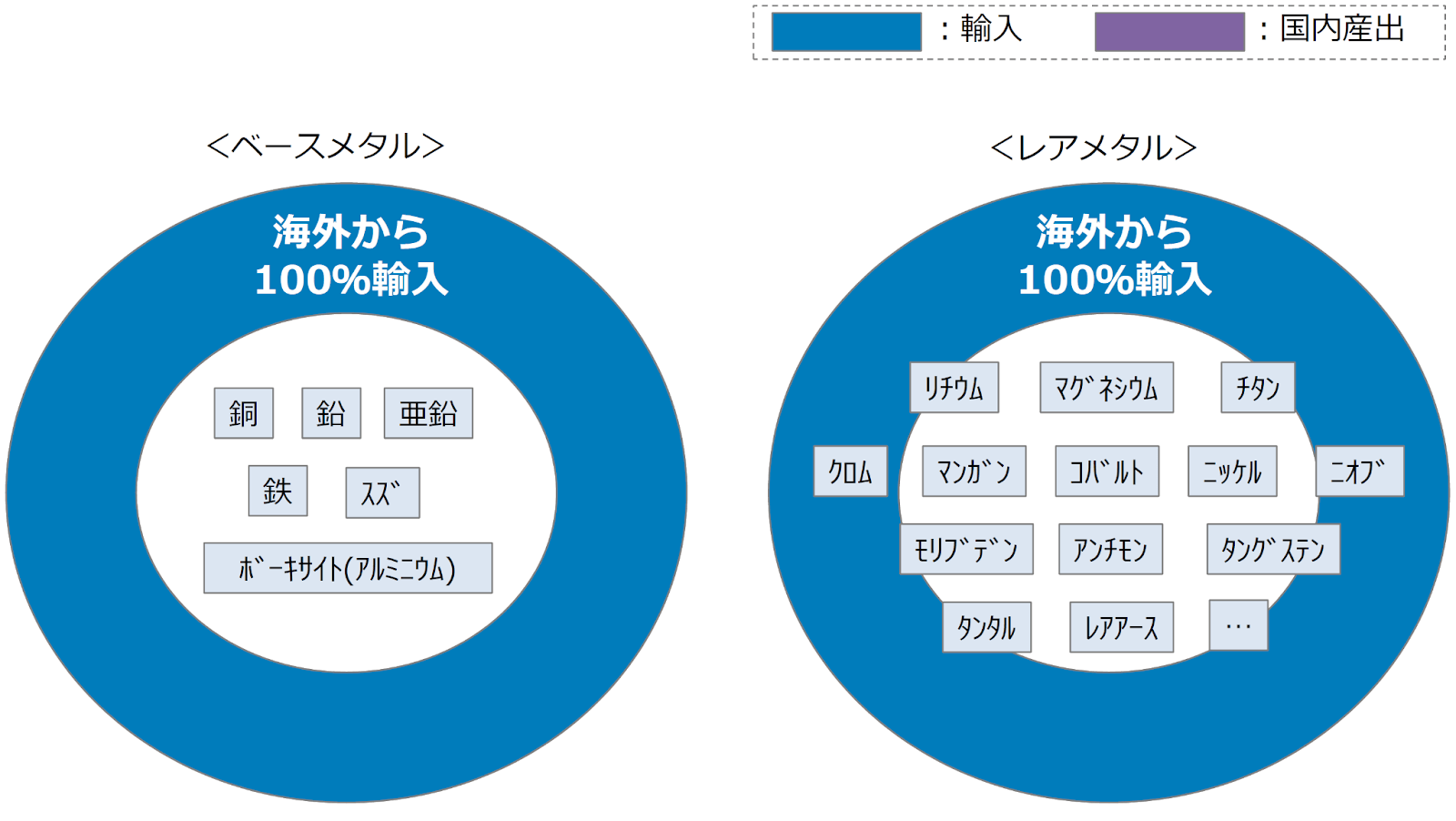

日本は金属資源の約90%を海外からの輸入に依存しており、その多くが特定の国に偏っています。そのため、資源国の政情不安や資源ナショナリズムの台頭は、国内産業の安定に大きなリスクをもたらします。

例えば、2011年には中国の輸出規制によりレアアースの価格が急騰し、関連産業に大きな影響が出ました。このような供給途絶や価格高騰のリスクを避けるため、国内で資源を循環させるサーキュラーエコノミーの構築が不可欠です。

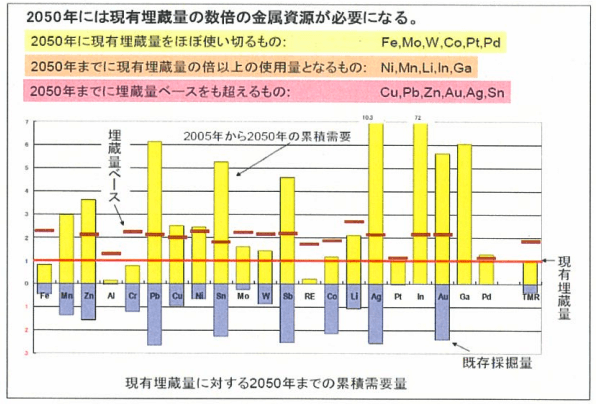

金属資源は、地球上に存在する量が限られています。現在の消費ペースが続けば、銅やニッケル、金、銀など、多くの重要な金属が2050年までに現在の埋蔵量をはるかに超える使用量が必要になると試算されています。

これは、将来的に採掘できる資源が不足する可能性を示しています。

| 現有埋蔵量 | 現在の技術で採掘可能であり、採掘コストを考慮しても利益が見込める金属資源の量 |

|---|---|

| 埋蔵量ベース | 技術的には採掘可能であるが、経済的な制約などにより採掘対象となっていない資源量 |

世界全体でこの問題に共通認識を持ち、リサイクルや効率的な利用を進めなければ、私たちの生活や産業を支える一部の金属資源が、2050年を待たずに深刻な供給不足に陥るリスクが高まっているのです。

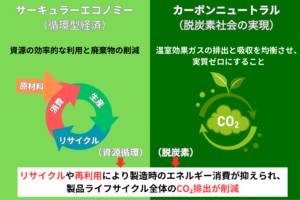

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする世界的な目標です。金属の生産、特に鉄鋼やアルミニウムの精錬は、多くのエネルギーを消費し、大量のCO₂を排出するため、地球温暖化の大きな原因となっています。

この課題を解決し、カーボンニュートラルを実現するために、金属製品の設計段階からリサイクルしやすいように工夫することや、そもそも金属の廃棄物自体を減らすことが重要視されています。

このように、資源を使い捨てずに循環させるサーキュラーエコノミーの考え方は、CO₂排出量を大幅に削減することに直結します。金属業界でサーキュラーエコノミーを進めることは、環境負荷の低減だけでなく、2050年のカーボンニュートラル達成にも不可欠な取り組みと言えるでしょう。

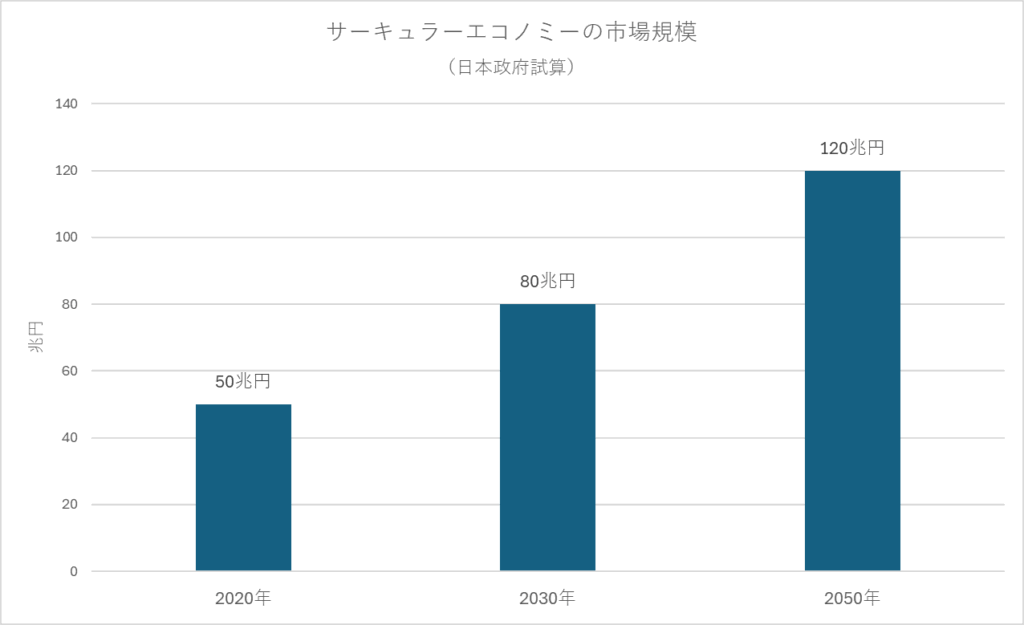

日本政府は、資源を無駄なく循環させるサーキュラーエコノミーを国の重要な戦略と位置づけています。2030年までに、国内のサーキュラーエコノミー市場規模を2020年の約50兆円から80兆円以上へと大きく拡大させる目標を掲げています。

この大きな目標を達成するため、国や自治体は法整備や補助金制度などで企業の取り組みを後押ししています。また、大手企業が中心となり、リサイクル技術の開発や、資源を繰り返し使うビジネスモデルの構築を進めています。

| 政策支援 | 国や自治体による循環型社会構築のための 法整備や支援策 |

|---|---|

| 企業のリーダーシップ | 大手企業を中心とするリサイクル技術の導入や 資源循環型ビジネスモデルの構築 |

| 民間との連携 | 消費者への啓発活動を通じた、 全社会的な取り組み |

こうした官民一体の取り組みによって、リサイクル技術のさらなる進化や、太陽光・風力などの再生可能エネルギー技術と連携した、新たなビジネスチャンスの創出が期待されています。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)は、資源を可能な限り循環させて廃棄物を最小化する経済モデルです。その基本的な考え方の中核を担うのが「3R」と呼ばれる取り組みです。

| 取組み | 定義 | 金属分野の具体例 |

|---|---|---|

| リデュース(Reduce) | 不要な資源消費や廃棄物発生をそもそも減らすこと | 省資源設計、軽量化技術の導入、製造段階でのスクラップ削減 |

| リユース(Reuse) | 一度使われた製品や部品を再利用し、資源投入を抑えること | 自動車部品の再利用、アルミ缶や鉄部品の再使用 |

| リサイクル(Recycle) | 使用済みの金属を回収・再資源化し、新たな原料として活用すること | 鉄・アルミの再生材利用、リチウムイオン電池からのレアメタル回収 |

この3Rはそれぞれ独立した概念ではなく、サーキュラーエコノミーを具体的に実現するためのステップとして位置づけられます。

また、リデュースやリユースを通じて廃棄物そのものを減らすことが、結果的にリサイクルコストやエネルギー消費の削減につながります。つまり、サーキュラーエコノミーは大枠の「循環型経済」という仕組みであり、3Rはその中で資源循環を支える実践的な行動指針といえます。

サーキュラーエコノミーの実現にはリデュース(削減)・リユース(再利用)・リサイクル(再資源化)の3Rをはじめ、製品設計やサービス化など幅広い取り組みが含まれます。

金属分野において特に実践が進んでいるのがリサイクルです。以下ではサーキュラーエコノミーとリサイクルの比較をご確認いただけます。

| 項目 | サーキュラーエコノミー | リサイクル |

|---|---|---|

| 定義 | 資源を「廃棄物化させずに循環利用」することを目指す経済全体の仕組み | 使用済み製品や廃棄物を再資源化して再利用する取り組み |

| 範囲 | 製品設計(エコデザイン)、リデュース・リユース、シェアリング、サービス化などを含む包括的な枠組み | 3Rの一部であり、 主に「再資源化」に限定される |

| 目的 | 廃棄物ゼロ社会の実現、資源効率の最大化、持続可能な経済成長 | 資源投入量の削減、廃棄物の削減、資源の有効活用 |

| 事例 | 製品をサービスとして提供(例:サブスク)、回収しやすい製品設計、地域循環システム | 鉄スクラップの再利用、アルミ缶の再生、使用済み電池からのレアメタル回収 |

| 位置づけ | 大枠の「循環型経済」の考え方 | サーキュラーエコノミーを実現するための手段の一つ |

このように、リサイクルはサーキュラーエコノミーの一要素でありながら、地域社会と企業を結ぶ「循環の接点」として重要な役割を果たしています。ここでは、サーキュラーエコノミーの幅広い取り組みの中でも、とりわけ実践が進む分野である金属リサイクルに焦点を当て、その地域社会や企業との関わりについて解説します。

平林金属は、リサイクルやSDGsという言葉がまだ広く浸透していない時期から、自ら率先して省資源循環型社会システムの構築に取り組んできました。「MOTTAINAI ARIGATAI(もったいない・ありがたい)」という想いを胸に、製造業の循環型経済への転換を技術面・システム面から以下のように支えています。

| 連携先・プロジェクト | 内容 | 特徴・成果 |

|---|---|---|

| 傘 to 傘プロジェクト(JR西日本ほか) | 忘れ物ビニール傘を回収・選別し、新たな傘へ再生 | 廃棄物削減と製品循環のモデル化 |

| タイガー魔法瓶 | 使用済みステンレスボトルを金属と樹脂に分離し再資源化 | 「えこ便」でトレーサビリティ確保、新製品へ再投入 |

| パナソニック | 家電リサイクルから得た樹脂を高精度に選別 | 99%以上の純度で再生樹脂を供給、サプライチェーン構築 |

| 岐阜プラスチック工業 | 使用済み洗濯機のプラスチックを再生し工業用パネルに加工 | リサイクル技術と成形技術の融合で新たな製品化 |

平林金属の取り組みは、リサイクル業に留まらず、製造メーカーとの密な連携、素材のトレーサビリティの確保、多品種素材への柔軟対応などを通じて、地域・企業・産業全体の持続可能性を支える循環の核として機能しています。以下の報道動画でもその取り組みをご確認いただけます。

鉄スクラップが国内外の需給によって高値を維持している一方で、非鉄金属は国際市況や為替の変動をより強く受けやすい特徴があります。

2025年1月~7月の関東、中部、関西の三地区平均価格は、おおよそ39,500円~41,500円/トンと高水準で推移しています。7月は月初に関東などで500円程度の価格引き下げがあったものの、電炉メーカーの減産や海外需要の下支えもあり、相場の下支えが継続しました。

出典:https://www.jisri.or.jp/kakaku/2025

非鉄金属のなかでも特に銅やアルミは国際市況の影響を受けやすく、亜鉛や鉛も工業需要に左右されます。

ここでは、日本金属新聞のデータを参考に、東京・大阪の主要非鉄金属の直近相場をまとめます。2025年8月28日時点の買取相場は、以下のとおりです。

| 品種 | 東京(高値~安値) | 大阪(高値~安値) |

|---|---|---|

| 電気銅 | –1,457 ~ –1,452 | –1,455 ~ –1,450 |

| 電気亜鉛 | 464 ~ 458 | 464 ~ 458 |

| 電気鉛 | 346 ~ 343 | 346 ~ 343 |

| アルミ地金(99.7%) | –451 ~ –447 | –449 ~ –445 |

出典:https://www.japanmetal.com/nonf-metal-price

持続可能な資源循環システムを構築し、2050年カーボンニュートラルを実現するためには、サーキュラーエコノミーへの移行が不可欠です。しかし、この取り組みを社会全体で推進していくためには、克服すべきいくつかの主要な課題が存在します。

ここでは、金属のサーキュラーエコノミーにおける主要な課題について解説します。

現代の製品は、さまざまな素材が複雑に組み合わさってできています。特にスマートフォン、パソコンなどの電子機器や自動車には、多種多様な金属が少量ずつ、しかも入り組んだ形で使われています。

例えば、一つのスマートフォンには、金、銀、銅、パラジウム、コバルトなど多くの金属が含まれますが、これらを一つひとつ取り出すには高度な技術とコストがかかります。製品の小型化や複合素材化が進むほど、この回収の難易度は増していきます。

これらの製品が寿命を迎えたとき、中に含まれる貴重な金属を、効率的に、そして経済的に回収することは、サーキュラーエコノミーを実現する上で非常に大きな課題です。

サーキュラーエコノミーにおける金属資源の循環利用において、高品質な再生材を安定的に供給することは、克服すべき重要な課題の一つです。

再生材の品質が不安定であったり、必要量を継続的に確保できなかったりすると、企業は再生材の利用を躊躇し、依然として新規採掘された天然資源に依存することになりかねません。

この課題の背景には、以下のような要因があります。

これらの課題を解決し、質の高い再生材を安定供給するには、新しい技術の開発、品質基準の統一、そして供給網全体の最適化など、多角的なアプローチが必要とされています。

現在の経済は、資源を採って製品を作り、売って、最後は捨てるという「大量生産・大量消費・大量廃棄」を前提とした「直線型経済(リニアエコノミー)」が主流です。

この仕組みは、新しく採れる資源を安く手に入れ、効率よく大量に生産・販売することに最適化されてきました。そのため、企業の競争力や評価も、どれだけ新しい製品を売ったか、どれだけ安く作ったかといった点に偏りがちです。

結果として、製品を作る段階でリサイクルや再利用を考慮する「エコデザイン」の導入が進みにくく、製品が比較的短い期間で捨てられてしまう傾向が強まります。

さらに、使用済みの製品を集め、分解・仕分け・再生材の作成、それをまた新しい製品に使うという、サーキュラーエコノミーに必要な複雑なサプライチェーン(供給網)を築くのは簡単なことではありません。

また、様々な関係者(企業、消費者、自治体など)が連携するのは、現在のシステムでは大きな課題となっています。この既存のビジネスモデルからの転換こそが、サーキュラーエコノミー実現の鍵となります。

金属資源を含むサーキュラーエコノミーへの移行は、企業や政府の取り組みだけでは成り立ちません。製品を使う私たち消費者、そして社会全体の理解と協力が不可欠です。しかし、現状ではこの意識向上が大きな課題となっています。

まず、消費者レベルでは、製品がどのように作られ、廃棄後にどうなるかについて、まだ関心や知識が十分でない場合があります。

例えば、使い終わった製品をきちんと分別したり、リサイクル拠点に持ち込んだりする行動は、資源を循環させるための大切な第一歩ですが、その重要性が広く認識されていないことがあります。

また、「長く使える製品を選ぶ」「壊れたら修理して使い続ける」「必要な時だけ借りて使うシェアリングサービスを利用する」といった、「作って、使って、捨てる」という従来の直線型経済からの脱却につながる消費行動への意識転換も、まだ途上です。

このように、一人ひとりの行動が変わること、そしてそれを社会全体で後押しするシステムがなければ、高品質な再生材を安定供給したり、効率的な回収システムを築いたりするといった、他の課題を克服することも難しくなります。

金属資源の持続可能な循環システムを確立するためには、さまざまな角度から消費者や社会全体の意識を高めていくことが不可欠です。

ここまで見てきた課題を乗り越え、持続可能な社会を実現するために、金属業界で今、どのような対策や取り組みが進められているのかを詳しく解説します。

エコデザインとは、製品の原材料調達から製造、使用、そして廃棄後のリサイクル・再利用まで、その製品の生涯全体(ライフサイクル)を通して環境への負荷を最小限に抑えることを目指す考え方です。

特に金属製品においては、このエコデザインを取り入れることで、これまで課題として挙がった「複雑な製品からの金属回収の難しさ」や「高品質な再生材の安定供給」といった問題の解決に直結します。具体的なエコデザインのポイントは以下の通りです。

| エコデザインの要素 | 具体的な取り組み | 目的 |

|---|---|---|

| 分解容易性の向上 | ・特別な工具や複雑な手順なく短時間で分解できる構造にする ・異なる素材(金属と非金属)の接合にねじやはめ込み(嵌合)を利用する ・モジュール構造(部品のまとまり)を採用する | 製品寿命後の回収・リサイクル・再利用を容易にする |

| 素材の選択と集約 | ・使用する金属の種類をできるだけ少なくする ・リサイクルがしやすい合金や再生材を積極的に利用する ・価値の高い金属が集まっている部品を分離しやすく設計する | リサイクル効率を高め、高品質な再生材の回収を促進する |

| 部品のリユース・修理可能性 | ・製品全体ではなく一部部品の交換・修理で製品寿命を延ばせる設計にする ・標準化された部品を使用する | 製品の長寿命化、廃棄物の削減、資源の有効活用 |

| 含有情報の表示 | ・製品や部品に、使用されている金属の種類やリサイクル方法に関する情報を明確に表示する | 適切なリサイクル・処理方法の判断を支援し、資源循環を促進する |

金属資源のサーキュラーエコノミーを推進する上で、使用済み製品から高品質な二次資源を効率的に回収するためには、高度な選別・精錬技術の開発と導入が不可欠です。

現代の製品はさまざまな素材が複雑に組み合わされており、特に電子機器や自動車などには、微量ながらも多種多様な金属が含まれています。これらの金属を、他の素材や不純物と正確に分離し、求める品質レベルまで高める工程には、高度な技術力が求められます。

近年では、金属のサーキュラーエコノミーを支えるために、以下のような選別・精錬技術の開発や実用化が進められています。

| 技術名 | 概要・原理 | 特徴・利点・用途 |

|---|---|---|

| 自動選別技術 | AIや画像認識技術、X線、近赤外線、渦電流などを活用し、廃棄物の組成や種類を自動的に識別・選別するシステム | 人手に頼るよりも高速かつ高精度な選別が可能となる |

| 湿式精錬技術 | 化学的な反応を利用して、目的の金属を選択的に溶出・分離・回収する技術 | 複雑な組成を持つ廃棄物や、低濃度の金属を含む溶液からの金属回収に有効となる |

| 乾式精錬技術 | 高温処理によって金属を分離・精製する技術 | 金属スクラップの溶解や、合金成分の調整などに用いられる |

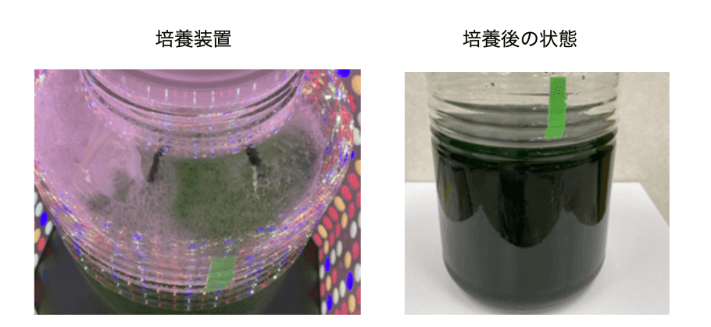

| 生物学的技術 | 微生物の代謝機能を利用して金属を回収する(バイオリーチングなど) | 環境負荷が比較的少なく、低品位鉱石や特定の廃棄物からの金属回収に有効である可能性が期待される |

| 超臨界流体技術 | 高温高圧下の流体(特に二酸化炭素)が持つ溶解力や抽出能力を利用して、特定の金属を選択的に分離・回収する技術 | 環境負荷が少なく、高効率な回収が期待される |

これらの技術を社会に広く普及させるためには、コスト削減や標準化、そして技術を持つ企業と廃棄物処理・リサイクル業者との連携強化が、今後の重要な課題となるでしょう。

金属資源のサーキュラーエコノミーを社会全体で機能させるためには、使い終わった製品や金属スクラップを効率よく集め、再生処理施設へスムーズに運ぶための回収・流通ネットワークの構築が不可欠です。

この課題を乗り越え、効率的なネットワークを築くためには、以下のような多角的な取り組みが求められます。

| 回収拠点の拡充と周知徹底 | 自治体や小売店、専門業者など、多様な主体が連携し、消費者がアクセスしやすい回収拠点を増やすとともに、その場所や方法を積極的に広報する |

|---|---|

| 排出者へのインセンティブ導入 | 適切な分別や回収への協力に対して、ポイント付与や手数料減免などの経済的なインセンティブを検討する |

| 回収・選別技術の進化と連携 | AIやIoTを活用した自動回収システム、効率的な一次選別技術などを開発・導入し、回収段階での品質向上とコスト削減を図る |

| 広域連携と物流システムの最適化 | 複数の自治体や企業が連携し、回収ルートや運搬方法を最適化することで、物流コストを削減する |

| トレーサビリティシステムの導入 | 回収された製品やスクラップの発生源、種類、量が追跡可能なシステムを構築し、データの蓄積・分析を通じて、より効率的な回収・流通計画の策定に役立てる |

効率的な回収・流通ネットワークは、サーキュラーエコノミーにおける金属資源循環の「動脈」機能を担う重要な要素です。

このネットワークが円滑に機能することで、高品質な二次資源を安定的に供給するための基盤が強化され、金属資源をを長く使い続ける持続可能な利用が促進されるでしょう。

金属資源のサーキュラーエコノミーを社会全体で効果的に推進するためには、市場の力だけに任せるのではなく、それを後押しする法規制の整備や経済的なインセンティブ(優遇措置)の導入が不可欠です。

2025年時点でもリサイクルに関する法規は存在しますが、サーキュラーエコノミーの思想に基づいた製品設計(エコデザイン)の義務化や、再生材利用を強力に後押しする仕組みはまだ十分とはいえません。法規制は、企業や個人の行動を強制力をもって変容させ、資源循環を社会システムとして定着させる上で重要な役割を担います。

具体的には、以下のような整備が求められます。

このような法規制による「義務」に加えて、税制優遇や補助金、ポイント制度などの経済的なインセンティブは、企業や消費者が自ら進んで行動を変えるきっかけとなり、サーキュラーエコノミーへの移行にかかる費用を補う役割を果たします。

持続可能な金属資源の循環システム、すなわち金属のサーキュラーエコノミーを社会全体で実現するためには、特定企業だけの努力だけでは限界があります。資源の採掘から製品製造、使用、回収、そしてリサイクル・再利用に至る複雑なバリューチェーン(価値連鎖)全体に関わる、様々な主体間の「連携」が不可欠です。

具体的には、以下のような多様な主体が協力し合う必要があります。

これらの主体がバラバラに活動するのではなく、情報や資源を共有し、共通の目標(資源循環の最大化、環境負荷低減)に向かって新しいビジネスモデルを構築することで、初めて効率的かつ経済的な循環システムが構築できます。

以下の表では新しいビジネスモデルの一例をご確認いただけます。

| 製品のサービス化(Product as a Service: PaaS) | 製品を販売せず、その機能や性能をサービスとして提供し、利用料を得るモデル。製品の所有権が提供者側に残るため、回収、メンテナンス、修理、リサイクルまで責任を持って行うインセンティブが生まれる。 |

|---|---|

| シェアリングエコノミー | 製品を不特定多数のユーザーが共有することで、製品の使用効率を高め、新たな製品の製造量を削減する。 |

| 再生材を活用した高付加価値製品の開発 | 高品質な再生材を安定的に供給し、これを用いて新規資源と同等以上の性能やデザインを持つ製品を開発・販売するモデル。再生材の市場価値を高め、循環の経済性を向上させる。 |

| リバースロジスティクス(回収物流)の最適化と収益化 | 使用済み製品やスクラップの効率的な回収ネットワークを構築し、これを単なるコストではなく、再生材という価値ある資源を調達するための事業として捉え、収益化を目指すモデル。 |

企業間の緊密な連携と、サーキュラーエコノミーの思想に基づいた革新的なビジネスモデルの模索・実装は、金属資源を持続的に利用できる体制を築く上で非常に重要です。

ここからは、実際に企業がどのように金属資源のサーキュラーエコノミーに取り組んでいるのか、具体的な事例を通じて見ていきましょう。

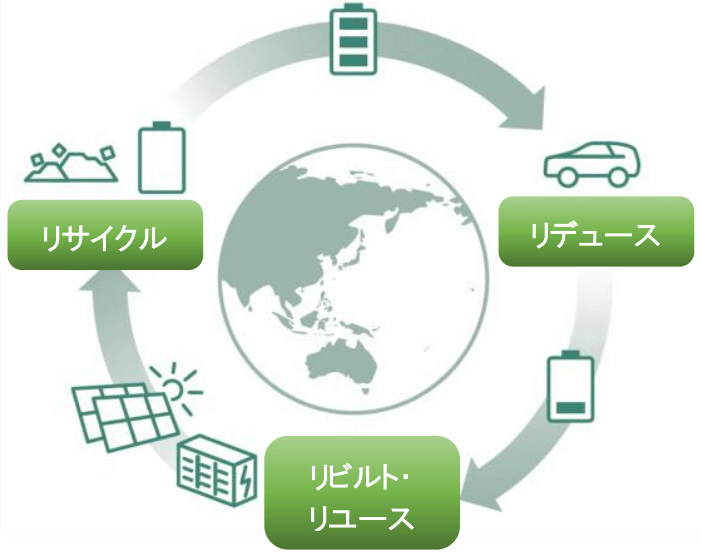

トヨタ自動車は、電動車の普及に伴い需要が急増するリチウム・コバルト・ニッケルなどの希少金属を効率的に循環させるため、「電池3R(Reduce・Rebuilt・Reuse・Recycle)」に取り組んでいます。

電池の長寿命化設計による使用量削減(Reduce)、使用済み電池の修復や再利用(Rebuilt・Reuse)、最終的な再資源化(Recycle)を組み合わせることで、金属を一方向に消費せず循環させる仕組みを構築しています。この一貫した循環モデルは、環境負荷の低減だけでなく資源確保の安定性にも寄与し、金属分野におけるサーキュラーエコノミーの代表的な事例といえます。

さらに、2025年2月19日に発表された新型水素燃料電池システムでは、従来比で航続距離が約20%向上し、耐久性も2倍となって100万キロ以上の走行に対応可能となったことが報道されています。

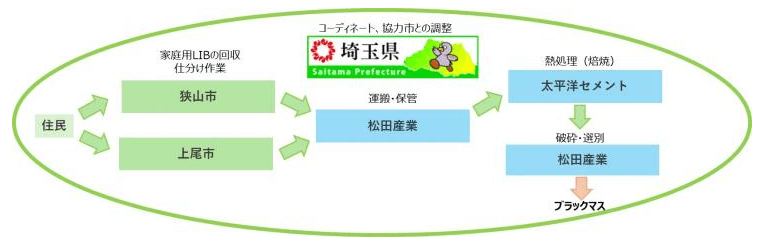

埼玉県では、家庭から排出される使用済み充電式電池や充電式電池内蔵製品を対象に、リチウムイオン電池などから得られるブラックマス(レアメタルを含む資源)の回収が可能かどうかを検証する試験的な取り組みを進めています。ブラックマス回収までの流れは、以下の通りです。

今まで、小型家電には非金属が含まれる上に回収に課題を抱えていましたが、今回の取り組みで、レアメタル(コバルト、ニッケル、リチウムなど)の回収に成功しました。

家庭から出る使用済み充電式電池は、主にごみ処理時などに出火する恐れがあります。今回の検証結果により、適切に処理すれば、ごみ処理時の火災発生を未然に回避できる上に金属資源消費量の低減にもつながります。

スマートフォンやパソコンなどの電子機器には、ごくわずかな量でも金やパラジウムといった貴重な貴金属が含まれています。これらの貴金属を効率的に回収する技術として、株式会社ガルデリアが開発した微細な藻(そう)の一種「硫酸性温泉紅藻ガルデリア」を原料とする貴金属吸着材が注目されています。

この技術は画期的な成果をもたらしており、これまで回収が非常に難しかったごく薄い濃度の溶液(貴金属が10ppm未満といった、わずかな量しか含まれていない水溶液)からも、貴金属をほぼ完全に回収できます。

これにより、使用済み家電などからより多くの貴金属を効率よく再利用できるだけでなく、石油由来の吸着材を使う量を減らせるため、石油資源の採掘量削減にも貢献し、資源への依存度を下げる効果も期待されています。

住友金属鉱山は、2017年からLIBリサイクル事業に本格的に取り組み、資源循環を実現する独自プロセスを確立しています。

使用済みLIBから銅・ニッケルを効率的に再資源化し、回収したニッケルを正極材に加工して日本で初めて「Battery to Battery」の水平リサイクルを実現しました。

さらに2022年には関東電化工業との共同開発により、乾式スラグから高純度リチウム化合物を回収する技術を確立し、銅・ニッケル・コバルト・リチウムの4元素を水平リサイクルする新プロセスの開発に成功しています。

こうした取り組みを通じて、住友金属鉱山は循環型サプライチェーンの確立と持続可能なサーキュラーエコノミーの実現に大きく貢献しています。

ここからは、主な金属がどのようにリサイクルされ、何に使われているのか、その特徴を掘り下げて見ていきましょう。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 建設資材、自転車、家電製品、機械など |

鉄や鋼は、その多くが磁性を持つため、他の素材と簡単に分けられる特性があり、リサイクルに非常に向いています。実際、使用済みの鉄製品は高い効率で回収され、新しい鉄製品として生まれ変わっています。

たとえば、スクラップの鉄は電気炉で溶かされ、再び建物の骨組みや車のボディ、家電製品の部品などに活用されています。

鉄は硬くて丈夫なため、建築物や輸送機器、社会インフラなど幅広い分野で不可欠な金属です。鉄のリサイクルを積極的に進めることで、新たに鉄鉱石を採掘する量を減らし、製造時のエネルギー消費も大幅に抑えられます。

鉄は錆びやすいという特性もありますが、防錆技術やコーティング技術の進化により、長く使える製品が増え、さらに持続可能なリサイクルが可能になっています。

非鉄金属とは、鉄を含まない金属の総称で、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなどが含まれます。

これらは軽量で耐腐食性が高いものが多く、電気伝導性や熱伝導性に優れているため、建築材料や電子部品、自動車部品など幅広い分野で活用されています。

| リサイクル率 | ほぼ100% |

|---|---|

| 主な用途 | 飲料缶、自転車部品、建築資材など |

アルミニウムは何度でもリサイクルが可能で、品質がほとんど劣化しません。そのため、資源採掘や製造工程に伴うエネルギー消費を削減できます。

アルミニウムのリサイクルにおける特徴は以下の通りです。

厚みが薄い場合は強度に課題が生じるため、アルミニウムのリサイクルを行う際には、用途に応じた加工が必要となります。

アルミニウムの徹底したリサイクルは、資源の節約と環境負荷低減の両面で、サーキュラーエコノミーを推進する上で極めて重要な役割を担っています。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | バッテリー(蓄電池)など |

鉛の高いリサイクル率は、廃バッテリーの再利用を支え、資源の有効活用と環境負荷軽減に貢献します。

特に自動車や産業用のバッテリーから回収される鉛は、再利用可能な主要な資源として注目されています。

鉛のリサイクルにおける特徴は以下の通りです。

回収された鉛は再び蓄電池に使用されることが多く、クローズドループ型(製品が使用後に再び同じ製品の原料となる循環)のリサイクルが確立されています。

一方で、鉛は人体に有害な影響を与える可能性があるため、リサイクルを行う際には、作業者の安全確保や環境への配慮など、適切な安全管理と環境管理が不可欠となります。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 電子機器(スマートフォン、PCなど)、工業用途(太陽電池、自動車部品)、医療用、宝飾品など |

銀は空気中で酸化しにくく、金属の中で最も光の反射が大きい素材です。

金に次いで薄く延ばしたり、細く引き伸ばしたりできる展延性に優れており、加工も容易です。さらに、室温でも熱伝導率や電気伝導率が高いなどの特徴があります。

リサイクルにおける銀の特性は、以下の通りです。

電子機器や工業用途に加え、その高い抗菌性から医療用の抗菌剤や、精密なセンサー材料としても利用されるなど、多岐にわたる分野で再生銀が活用されています。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 装飾品、電子機器、歯科材料、投資(地金)など |

金は、その輝きと希少性から古くから装飾品として珍重されてきましたが、現代では電子機器の基盤やコネクタにも不可欠な素材です。非常に高い換金性を持ち、市場価値が安定しているため、資産としても世界中で保有されています。

金のリサイクルにおける特徴は以下の通りです。

こうした特性から、金は電子機器から効率的に回収され、その高い価値ゆえにリサイクルが進んでいます。再生された金は、再び高機能な製品や宝飾品として新たな命を吹き込まれ、持続可能な資源循環に貢献しています。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | メッキ、鋳造(自動車部品、家電製品など)など |

亜鉛は、鉄など他の金属と比べて融点(溶ける温度)が低く、加工しやすいにもかかわらず、しっかりとした機械的強度を持つのが特徴です。そのため、様々な製品の製造に利用されています。

リサイクルにおける亜鉛の特徴は以下の通りです。

亜鉛は、その加工性と防錆効果から産業界で幅広く利用されており、リサイクルを通じてその価値が繰り返し活用されています。

レアメタルは、地球上での存在量が少なく、採掘や精錬が難しい金属の総称です。スマートフォン、電気自動車、航空宇宙産業など、現代社会の高度な技術を支える素材として注目されています。

レアメタルのリサイクルが重要視される理由は、レアメタルの多くが特定の国や地域に偏在しており、供給リスクが高いことにあります。リサイクルを通じて、これらの貴重な資源を効率的に利用することで、持続可能な社会の実現に大きく貢献できます。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 触媒、宝飾品など |

プラチナは耐腐食性や科学的安定性が非常に高く、酸や塩素にも強い耐性を持っています。融点が高いため熱にも強い一方、加工がしやすく、簡単に形状を変えることが可能です。

プラチナのリサイクルにおける特徴は以下の通りです。

プラチナのリサイクルは、地球上に存在する限られた資源を有効活用し、新規採掘による環境負荷を低減する上で非常に重要な取り組みです。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 合金、電池、調理器具など |

ニッケルは、光沢のある銀白色の金属であり、その優れた特性から多様な産業で利用されるレアメタルの一種とされています。

ニッケルのリサイクルにおける特徴は以下の通りです。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 航空機、自転車など |

チタンは、鉄よりも硬い一方で、軽量な特性を持ち、航空機や自転車フレームなど、高強度と軽量性が求められる製品に使用されています。

チタンのリサイクルにおける特徴は以下の通りです。

無毒性であるがゆえに生体適合性に優れており、歯科インプラントや人工関節などにも利用されます。

しかし耐熱性に優れているが故に熱伸縮が少なく、加工しづらい面があります。また、原料自体が高価であるため、製品コストが高くなる傾向にあります。

金属資源の枯渇や環境負荷増加は世界的な課題です。スマートフォンや電気自動車の普及で鉱物資源の需要が急増する一方、多くの国が資源輸入に依存し、供給リスクも高まっています。

2050年カーボンニュートラル達成のためにも、資源を使い捨てにせず循環させるサーキュラーエコノミーへの移行が不可欠です。

サーキュラーエコノミーは、リサイクルによる二次資源の価値向上、供給安定化、そしてCO2排出量削減に貢献します。しかし、製品の複雑化による金属回収の難しさ、高品質な再生材の安定供給、既存の経済システムからの転換、消費者意識の向上が課題です。

これらの課題に対し、エコデザインの導入、高度な選別・精錬技術の開発、効率的な回収ネットワークの構築、法規制や経済的インセンティブの整備、企業間の連携強化、新たなビジネスモデルの模索が進められています。

鉄やアルミニウムといった身近な金属から、プラチナやニッケル、チタンといったレアメタルまで、それぞれの特性を活かしたリサイクルが重要です。金属資源の循環利用は、資源の安定供給と環境保護を両立させ、持続可能な社会を実現するための重要な柱となるでしょう。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。