\当サイトおすすめNo.1サイト/

企業活動に伴う温室効果ガス排出量の算定・開示は、国際的な潮流となっています。特に、Scope3(サプライチェーン排出量)は、自社だけでなく、原材料調達から製品の廃棄まで、バリューチェーン全体で発生する間接排出量を指し、その算定・削減は、脱炭素経営を推進する上で不可欠です。

加えて、CDPやSBTなどの国際的イニシアチブや投資家のESG評価においても、Scope3の可視化と削減が求められるようになっており、企業の信頼性や中長期的な投資判断に影響を及ぼす要素となっています。

本記事では、Scope3の基本的な仕組みから、15カテゴリーの詳細、算定・削減の具体的な方法、導入に伴う課題、実際の企業事例までをわかりやすく解説します。環境対応と企業価値の両立を目指す方に向けて、Scope3対応の全体像をお届けします。

参考:排出量算定に関するガイドライン|環境省

参考:CDPについて|CDP

参考:SBT(Science Based Targets)について|環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ

気候変動への対応を強化し、ESG評価や国際的な開示基準に応えるためにも、Scope3への理解と対応は企業にとって避けて通れない課題となっています。ここでは、Scope3の基礎知識とScope1・2との違いを解説します。

温室効果ガス排出量は、発生源に応じて以下の3つに分類されます。

| Scope1 | 自社施設や車両などからの直接排出 |

|---|---|

| Scope2 | 購入した電気・熱などの使用に伴う間接排出 |

| Scope3 | 原材料の調達から製品の使用、廃棄・リサイクルに至るまでのサプライチェーン全体に関わる間接排出 |

具体的には、Scope1は燃料の燃焼や工業プロセスからの直接排出、Scope2は購入した電力・熱の使用に伴う間接排出を指します。

一方、Scope3は、事業者自身の活動に関連するものの、事業者が所有・支配していない発生源からの間接排出であり、サプライチェーン全体で15のカテゴリーに分類されます。

参考:Scope(スコープ)1・2・3とは?サプライチェーン排出量についても解説|三井化学

金融庁の資料(2024年6月時点)では、Scope1およびScope2の開示が2025年度から開始されることが示されています。Scope3については、初年度に限って開示義務を免除する経過措置が設けられる可能性が示唆されていますが、Scope3自体の開示義務化の具体的な開始時期については明記されていません。

このように、日本の企業におけるScope3の開示義務は、今後数年の間に段階的に実施される計画であり、対象企業にとっては早期からの準備と体制整備が求められています。今後の法制度や基準の正式な公表を注視しつつ、企業のサステナビリティ戦略と統合的な情報開示のあり方を再考する必要があります。

企業が事業活動を通じて排出する温室効果ガスのうち、実際にはScope3が全体の7〜8割を占める※ とされており、その削減なしに真の脱炭素化は実現できません。※出典:米国の気候変動開示規則に基づき、企業がスコープ3報告の準備を整えていることを示す動向|WRI

そのため、Scope1・2の取り組みだけでは、企業の排出実態を正確に把握できず、本質的な脱炭素経営の実現にはScope3の可視化と削減が欠かせません。

近年では、投資家によるESG評価や、顧客・取引先からの環境対応要求もScope3対応を含めた包括的な視点へと移行しており、企業の信頼性や選ばれる理由に直結する要素となっています。

【事例】Scope3可視化|富士通

富士通は、サプライチェーン全体のCO2排出量を「可視化」する社会実装に成功したと発表しています。特に、製品単位のカーボンフットプリント(PCF)計算とサプライヤーとのデータ連携に注力しており、自社グループのScope3排出量の約27%を占めるカテゴリ1(購入した製品・サービス)の排出量削減に貢献しています。

出典:サプライチェーン「全体」のCO₂排出量を可視化 業種を超えた連携を|富士通

出典:カーボンニュートラルに向けサプライヤー12社と製品のCO2排出量を連携|富士通

気候変動への対応が世界的な課題となる中で、パリ協定やカーボンニュートラル宣言を通じて、各国政府は温室効果ガス排出の削減目標を明確に打ち出しています。こうした動きを受けて、企業にも脱炭素への取り組みが強く求められる時代に入りました。

Scope3の排出量は、企業のバリューチェーン全体に潜む気候リスクを把握するうえで不可欠であり、SBT(Science Based Targets)やCDPなどの国際的イニシアチブでもScope3開示の重要性が高まっています。

単なる規制対応にとどまらず、Scope3を含む排出量を可視化し、明確な削減目標を掲げることは、企業の気候変動リスク管理と中長期的な競争力強化の両面に直結します。

参考:今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~|経済産業省 資源エネルギー庁

参考:「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?|経済産業省 資源エネルギー庁

【事例】脱炭素・環境負荷低減の実現|オムロン

オムロンはSBT認定企業として、地球温暖化対策に積極的に取り組んでいます。同社は統合レポートやサステナビリティウェブサイトを通じて、設定したScope1, 2, 3の具体的な温室効果ガス削減目標とその進捗状況を詳細に開示しています。

開示内容には、再生可能エネルギー導入や省エネルギー推進など具体的な削減策も含まれます。こうした透明性の高い情報開示は、企業価値向上とステークホルダーからの信頼獲得に貢献しています。

出典:統合報告書2024|オムロン

Scope3は15のカテゴリーに分類され、原料調達から製品の廃棄まで、バリューチェーン全体の排出が対象となります。正確な算定には、カテゴリーごとの定義や対象範囲を正しく理解し、信頼性のあるデータ収集と適切な算定手法の選定が不可欠です。

ここでは、Scope3の15カテゴリーと算定方法の全体像を解説します。

Scope3は、企業の上流・下流のバリューチェーンにおける様々な活動から発生する排出量を捕捉するため、以下の15のカテゴリーに分類されます。

| No. | Scope3カテゴリー | 該当する活動の例 |

|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 |

| 2 | 資本財 | 生産設備の増設(複数年にわたり建設・製造されている場合には、建設・製造が終了した最終年に計上) |

| 3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等)調達している電力の上流工程(発電に使用された燃料の採掘、精製等) |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 調達物流、構外物流、出荷物流(自社が行⾏) |

| 5 | 事業活動から出る廃棄物 | 廃棄物(有価物の⽤は除く)の自社以外での輸送(※1)、処理 |

| 6 | 出張 | 従業員の出張 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤 |

| 8 | リース資産(上流) | 自社が借⼊しているリース資産の稼働(車両・機器・⼟地建物などは、Scope1,2に計上済みかどうか、当該⽤途のケースが大半) |

| 9 | 自社が販売した製品の輸送 | 製品の納品(自社が委託契約)、倉庫での保管、小売店での販売 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 顧客による製品の加工 |

| 11 | 販売した製品の使用 | 使用者による製品の使用 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 使用者による製品の廃棄や輸送(※2)、処理 |

| 13 | リース資産(下流) | 自社が貸し出して⼊して所有し、他者に貸し出しているリース資産の稼働 |

| 14 | フランチャイズ | 自社が管理するフランチャイズの活動(Scope1,2に該当する活動) |

| 15 | 投資 | 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運⽤ |

| – | その他(任意) | 従業員や消費者の日常生活 |

これらのカテゴリーは、GHGプロトコルScope3基準によって定義されており、企業が自身の事業特性に合わせて関連性の高いカテゴリーを特定し、排出量を算定するための枠組みを提供します。

なお、カテゴリーは製品やサービスの製造・使用・廃棄に関わるものと、その他の活動に関わるものに大別されます。

参考:気候変動への対応|NEC

【事例】温室効果ガス排出量集計の範囲と方法|住友林業

住友林業は、独自の算定式の工夫によりScope3排出量の削減努力を反映させています。 一般的な算定式に加え、自社の事業特性に合わせた「物量のうち委託先が排出した割合」といった因数を加えることで、より実態に即した排出量を把握している点が特徴といえます。

出典:気候変動への対応|住友林業

Scope3の排出量は、活動内容に応じた「活動量 × 排出原単位」で算定されます。

カテゴリーごとに対象となる活動が異なるため、算定方法もそれぞれに最適化する必要があります。基本的なアプローチは以下の通りです。

| アプローチ | 例 |

|---|---|

| 活動量の把握 | 購入量、移動距離、廃棄量など |

| 排出原単位の適用 | kg-CO₂e/トン、kg-CO₂e/km など |

これらを掛け合わせることで、温室効果ガス排出量を定量的に算出します。排出原単位は、以下のような信頼性の高いデータソースから取得するのが一般的です。

また、重要なカテゴリー(例:購入品、資本財、物流など)については、可能な限りサプライヤーからの一次データ(実測値やエネルギー使用量など)を取得することで、算定精度の向上が期待できます。

参考:排出原単位データベース|グリーン・バリューチェーン

参考:プラットフォーム(環境省等)

参考:温室効果ガス排出量データベース|地球環境戦略研究機関

参考:温室効果ガス(GHG)プロトコル|環境省

算定には「範囲の特定→データ収集→計算」の流れがあり、精度の高いデータ確保が重要です。

Scope3排出量の算定は、以下の3ステップに沿って進めるのが一般的です。

Scope3の15カテゴリーの中から、自社の事業活動と関連性が高いカテゴリを特定します。業種やサプライチェーン構造によって影響度が異なるため、優先度を見極めることが重要です。

特定したカテゴリーごとに、活動量データ(購入量、輸送距離、エネルギー使用量など)を収集します。主な情報源は、サプライヤー、社内の購買・物流・経理データなどです。

収集した活動量に、該当する排出原単位(CO₂e/活動量単位)を掛け合わせて、排出量を計算します。排出原単位は環境省やGHGプロトコル等から取得します。

この3ステップを順に踏むことで、自社のScope3排出量を定量的に把握し、削減方針の立案や外部報告に活用できます。

【事例】Scope3排出量算定|ローソン

ローソンは全社のサプライチェーン排出量(Scope3)を詳細に算定し、特に商品の製造・仕入・物流段階が大きな排出源であることを把握しています。収集したデータを基にCO₂削減余地のある分野を可視化し、サプライヤーや物流会社と連携した対策を推進しています。

算定データや取り組みは環境報告書やWebで公開し、算定範囲・活動量・排出原単位などの根拠も明示しています。Scope3対応を通じて、取引先との環境協働やカーボン・オフセット商品の開発、ESG評価向上に貢献しています。

出典:サプライチェーンでの取り組み|ローソン

Scope3の算定において、多くの企業が直面するのがデータ収集の困難さです。特に以下のような課題が頻出します。

こうした課題には、以下のような解決策が有効です。

データの精度と取得率は、Scope3算定の信頼性を左右するため、継続的な改善と業務プロセスへの組み込みが重要です。

Scope3排出量の信頼性を高めるには、一次データの活用と継続的な改善体制の構築が欠かせません。特に以下のような取り組みが効果的です。

このようなベストプラクティスの積み重ねが、算定結果の信頼性を高めると同時に、サステナビリティ情報の開示精度向上や投資家評価にもつながります。

参考:SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック(2022年度版)|環境省

Scope3排出量の削減は、サプライヤーとの協働、製品設計の見直し、物流効率化、従業員の意識改革など、以下のような多岐にわたるアプローチが必要です。

| 取り組み例 | 概要 |

|---|---|

| サプライヤーエンゲージメント | 原材料調達先と連携し、 低炭素素材や再生材への切り替えを促進。 排出原単位の削減を図る。 |

| 製品設計の見直し | 製品の軽量化、部品点数の削減、 再利用・リサイクル性の向上などにより、 使用・廃棄時の排出を抑制。 |

| 物流の効率化 | 輸送ルートや積載効率の最適化、 輸送手段の見直し(鉄道・船舶活用等)により、 輸送由来の排出を削減。 |

| 社内啓発と従業員行動の見直し | 出張削減やエコ通勤の推進などの 業務プロセスの見直しにより、 従業員由来の排出カテゴリー (Scope3カテゴリー6・7など)を低減。 |

| リース・フランチャイズ・投資の見直し | Scope3カテゴリー13〜15への対応として、 省エネ機器導入や投資先の選定基準見直しを実施。 |

例えば、サプライヤーエンゲージメントを通じて低排出な原材料調達を促進したり、製品の軽量化やリサイクル性を向上させたり、輸送ルート最適化を図るなど、バリューチェーン全体での改善が求められます。これらの取り組みは、環境負荷低減だけでなく、コスト削減や新たなビジネス機会創出にも繋がります。

【事例】サプライヤーエンゲージメント|大和ハウス工業

大和ハウス工業は、主要サプライヤーに対し2030年までの温室効果ガス排出量削減目標の設定を要請し、Scope3削減を全社的に強化しています。

サプライヤー向けに「建設時GHG排出量算定マニュアル」や算定支援ツールを無償提供し、GHG排出量の自律的な算定を後押ししています。

合同説明会やヒアリングを通じ、一社ごとの課題把握やフォローアップを実施しています。

削減状況や算定の進捗は大和ハウスとサプライヤー双方が共有し、定期的な進捗管理と協働的な改善体制を確立しています。

出典:大和ハウス工業、サプライヤーと共に環境負荷ゼロへ|日経ESG

出典:サプライヤーエンゲージメント事例集|環境省

Scope3排出量の算定・削減は、企業にとって重要な取り組みですが、同時にいくつかのデメリットや注意点が存在します。ここでは、Scope3削減のデメリットや導入時の注意点について解説します。

Scope3削減に取り組む際の大きな課題のひとつが、必要なデータの取得とその精度の確保です。

特に、

取引先(サプライヤー)の数が多い企業や、中小規模のサプライヤーを多く抱える業種では、活動量データや排出原単位を正確かつ継続的に収集することが難しいケースが少なくありません。

また、提供されるデータの粒度や形式がバラバラであることも多く、これがScope3全体の算定精度を下げる要因となります。

こうした課題に対処するためには、データ取得の標準化や、一次データが得られない場合の補完方法(業界平均値の活用など)を予め設計しておくことが重要です。

Scope3排出量の多くは、原材料の供給や物流など、サプライヤーなど外部事業者の活動に起因して発生します。そのため、算定や削減を進めるには、取引先との連携が不可欠です。

しかし現実には、取引先の脱炭素への理解や対応レベルに差があり、協力を得ることが難しいケースも多く見られます。特に以下のような点が障壁となります。

こうした取引先と協力関係を築くには、脱炭素の取り組みが双方の信頼や競争力向上につながることを丁寧に説明し、共通の目的意識を育てる取り組みが求められます。

CDPやSBTなどの外部イニシアチブへの報告や、投資家・取引先・社内関係者への説明責任を果たすためには、信頼性の高い算定結果や進捗データを整備し、報告体制を構築する必要があります。これらの対応には、以下のような企業側の負担が伴います。

Scope3への本格的な取り組みを進めるには、報告業務も含めた体制整備を中長期的に捉える視点が求められます。

すでに多くの企業がScope3の可視化・削減を実践し、企業価値向上や新たな連携を実現しています。ここでは、Scope3削減に取り組む企業の事例を紹介します。

小売業という特性から、Scope3排出量の大半がサプライチェーン、特に商品・サービスの製造・輸送段階で発生します。

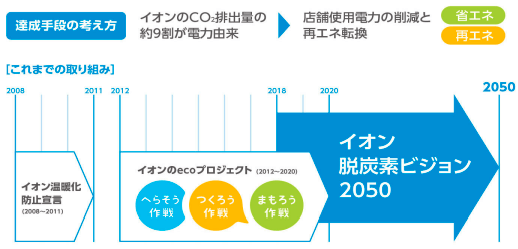

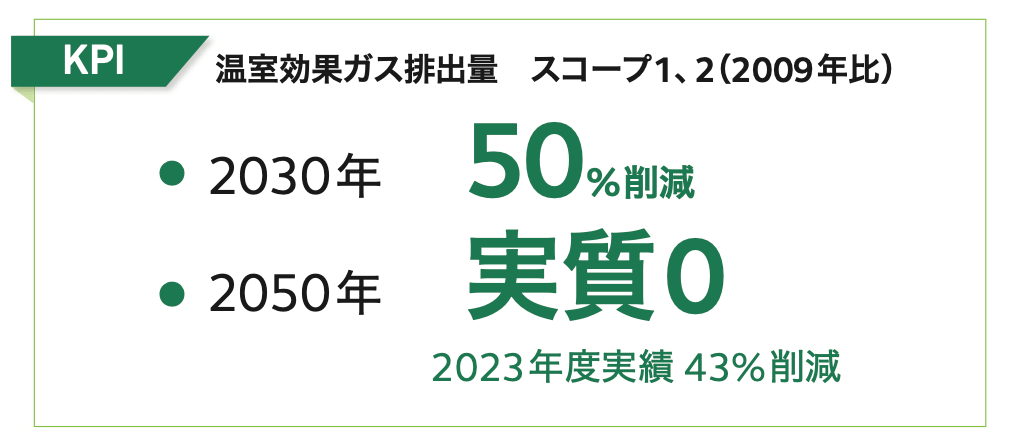

同社は「イオン脱炭素ビジョン2050」を掲げ、2050年までにサプライチェーン全体のCO2排出量実質ゼロを目指しており、国内外のサプライヤーとの連携強化や、再生可能エネルギー調達の推進、物流効率化、店舗での省エネ・再エネ導入など、多岐にわたる削減施策を展開しています。調達先の排出量可視化やデータ収集基盤の構築にも注力し、サプライヤーとの協働による削減目標設定や技術支援なども行っています。

空調設備工事を主軸とする同社は、建設プロセスや運用段階でのエネルギー消費がScope3の主要な排出源となります。サプライヤーと連携し、省エネ・創エネ技術の導入や、高効率機器の選定を推進しています。また、建築物のライフサイクル全体での環境負荷低減を目指し、設計段階からScope3排出量を考慮した提案を行っています。

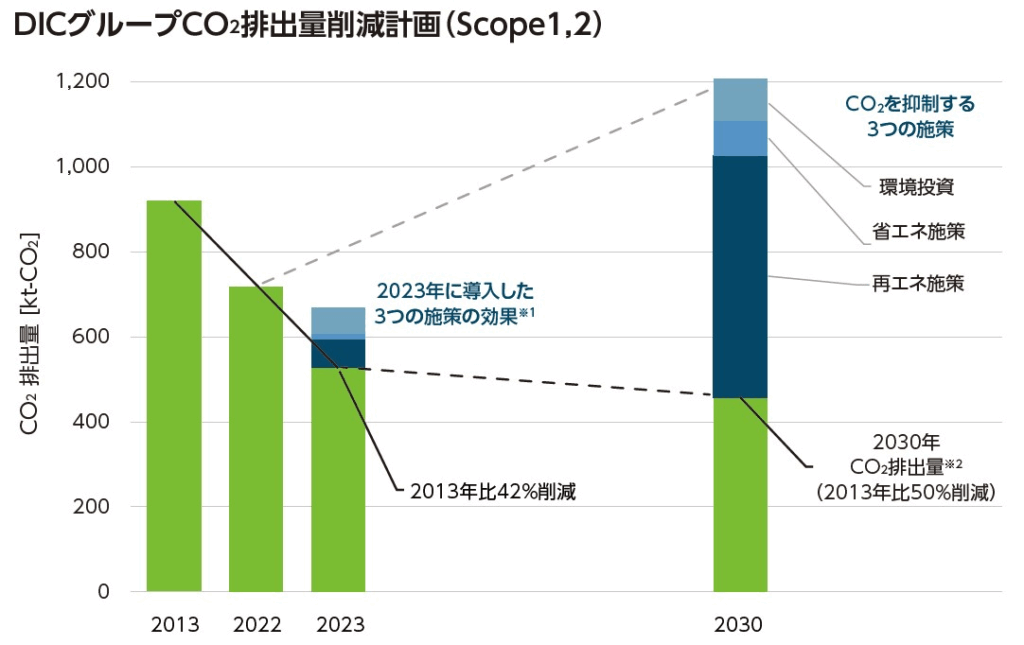

化学素材メーカーとして世界62の国と地域に展開するDICグループは、サプライチェーン全体での脱炭素化(Scope3対応)を見据えた取り組みを強化しています。

2021年には「DIC NET ZERO 2050」を発表し、2050年までにScope1・2のカーボンネットゼロを達成することを宣言し、2023年にはSBTi(Science Based Targets initiative)認証を取得しています。グローバルに185のグループ会社と連携して脱炭素経営を推進しています。

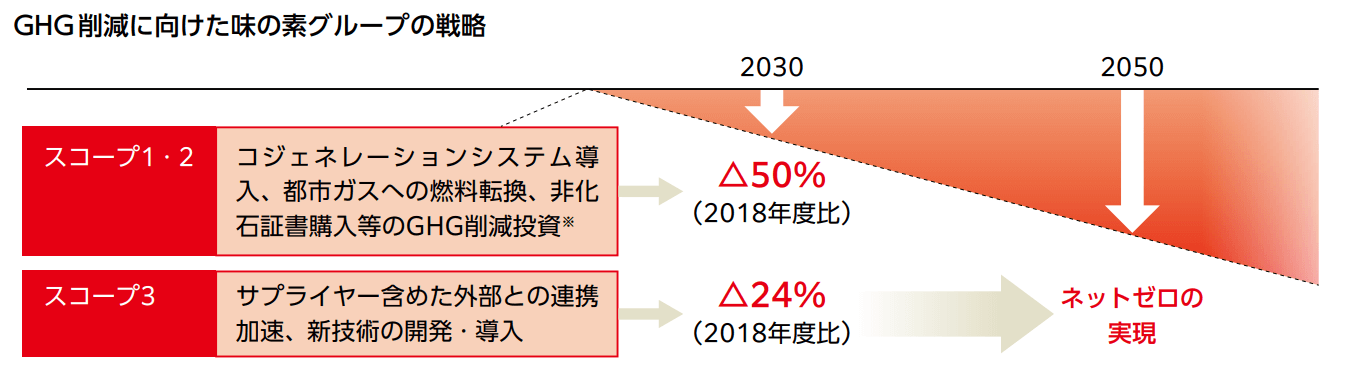

味の素グループは、バリューチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量を把握し、Scope3(とくに原材料調達・物流・製品の使用および廃棄)由来の削減目標を設定しています。

サプライヤーと連携し、持続可能な調達基準の強化や低炭素原材料の導入、物流や包材の効率化などを積極的に推進しています。

製品設計ではリサイクル性の高い素材や軽量容器を採用し、製品ライフサイクルのCO2排出量削減を図っています。

Scope3排出量の算定・管理は複雑かつ広範囲にわたるため、専門的な知識や工数が必要です。自社単独での対応が難しい場合や、より精度高く効率的に進めたい場合は、外部のツールやサービスを活用することが有効な選択肢となります。ここでは、Scope3対応を支援するツール・外部サービスの活用法を解説します。

Scope3の排出量は、15カテゴリーにわたる幅広い活動に起因し、その算定には多くの時間と労力がかかります。こうした算定業務を効率化・高度化するために有効なのが、Scope3に特化した排出量算定ツールの導入です。

これらのツールは、以下のような機能を備え、算定精度と業務効率の両面で企業を支援します。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| サプライヤーデータ収集の効率化 | オンラインフォームやファイルアップロード機能により、一次データの統一フォーマット化と 迅速な回収が可能。 |

| 排出原単位データベースとの連携 | 環境省、GHGプロトコル、ecoinvent等の公的・国際的なデータと連携し、算定の信頼性を担保。 |

| 可視化ダッシュボード | Scope3の排出量をカテゴリー別・製品別・拠点別など 多様な軸で集計・可視化し、重点施策の検討を支援。 |

| 報告フォーマットへの対応 | CDP、SBT、統合報告書などの報告形式に準拠した 出力機能により、社外報告・ESG開示の負担を軽減。 |

さらに、近年ではAIや機械学習を活用した排出要因の分析や将来予測機能を備えるツールも登場しており、中長期的な脱炭素戦略の立案にも有効です。なお、ツールを選定する際は、以下のような点にも注意が必要です。

Scope3算定の基盤となるこの種のツールを活用することで、人的ミスや属人化のリスクを減らしつつ、透明性の高い情報開示と削減行動の推進が可能となります。

Scope3の対応においては、自社内での対応だけでなく、外部の専門機関との連携によって信頼性と透明性を大きく高めることができます。特に、算定や目標設定、外部報告に関する各フェーズで、以下のような外部支援が有効です。

| 支援領域 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 算定方法の妥当性評価 | 算定範囲や手法、排出原単位の適用に関して第三者によるレビューを受けることで、信頼性を向上 |

| SBT(Science Based Targets)支援 | 排出削減目標の策定において、パリ協定整合の水準であるかの検証を受けるためのサポート |

| CDP対応 | 気候変動・水リスク・森林破壊などのCDP質問書への対応支援により、スコア向上と投資家評価に貢献 |

| 開示資料作成・監査対応 | 有価証券報告書や統合報告書での開示文案作成、 第三者保証付き報告書の作成支援など |

第三者機関によるレビューやコンサルティングは、社内での温室効果ガス管理体制の確立にもつながり、ESG格付機関・取引先・投資家からの信頼醸成にもつながりします。初期フェーズから適切な専門家と連携することで、Scope3対応の質とスピードが飛躍的に高まります。

Scope3排出量の削減は、自社の直接的な排出ではなく、サプライチェーン全体に及ぶ間接排出への対応であるため、その把握・算定・削減には多くの手間と高度な調整が求められます。特に、取引先との連携やデータ収集体制の構築、報告対応などは、業務負荷も大きく、短期間で完了するものではありません。

まずは主要カテゴリーの算定から着手し、継続的な改善の仕組みを構築することが、信頼される企業への第一歩です。自社のScope3排出量を正しく把握し、削減に向けた取り組みを今から始めましょう。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」では、素材・製品メーカーとの連携により、使用済み製品や部材の再資源化・再流通を実現します。再生原料の利活用や、川上から川下をつなぐ循環型の物流インフラを通じて、Scope3削減に直結する実効性ある取り組みを支援します。

環境負荷の低減と企業価値の向上を両立するために、今できる一歩から踏み出してみましょう。

\ サービス資料ダウンロードはこちら /

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。