近年はウクライナ危機や中東情勢の緊迫化、燃料価格の高騰など、国際的なエネルギーリスクが顕在化しており、「エネルギー安全保障」という言葉が改めて注目されています。これは国家レベルの課題にとどまらず、BCP(事業継続計画)やコスト最適化、脱炭素経営の観点からも、企業が主体的に向き合うべきテーマです。

本記事では、日本のエネルギー安全保障の現状と直面する課題、そして企業が講じるべき具体的な対策や戦略について、わかりやすく解説します。

1.エネルギー安全保障は企業経営に直結する課題

日本はエネルギー資源の多くを海外に依存しており、地政学リスクの影響を受けやすい構造にあります。

さらも製造業をはじめとするエネルギー多消費型の産業では、価格変動によるコスト圧迫だけでなく、供給停止による操業リスクも深刻です。まずは日本が抱えるエネルギー構造上のリスクと、企業活動への影響について整理します。

(1)日本特有のリスク構造に注目が集まる背景

日本は主要なエネルギー資源(原油・天然ガス・石炭など)の9割以上を海外からの輸入に依存しており、エネルギー供給構造の脆弱性を抱えています。中東情勢の緊迫化やロシアのウクライナ侵攻など、地政学リスクが高まる中で、エネルギー価格の変動や輸送ルートの寸断は、日本経済に直接的な影響を及ぼしかねません。

さらに、世界的なエネルギー需要の増加や脱炭素化の進展によって、再生可能エネルギーやクリーン燃料の国際的な獲得競争も激化しています。こうした国際市場の変化に対応できなければ、日本企業はコスト上昇や調達難によって競争力を失うリスクを抱えることになります。

国際エネルギー機関(IEA)が示したエネルギー転換の将来像によれば、2050年の「ネットゼロシナリオ(NZE)」では、一次エネルギー供給の約70%を再生可能エネルギーが占めるとされています。

今後、世界全体が脱炭素を前提としたエネルギーシフトへ向かう中で、日本のように化石燃料への依存度が高い国は、特に強い構造転換の圧力にさらされることになります。

このような背景から、エネルギー安全保障は国家レベルの課題にとどまらず、企業のサプライチェーン戦略や調達計画にも直結する重要な経営要素といえるでしょう。

(2)企業活動の継続性(BCP)にも影響

エネルギー供給の停止や不足は、企業の生産ラインや物流網に即座に影響を及ぼし、サプライチェーン全体の混乱を招くリスクがあります。実際、東日本大震災時の計画停電や、近年の電力需給ひっ迫警報は、エネルギーの安定供給が企業の操業維持に不可欠であることを再認識させました。以下のグラフは、東日本大震災時の広域停電の発生・復旧状況を表しています。

2011年3月の東日本大震災では、東北電力管内で最大466万戸におよぶ広域停電が発生しました。復旧は迅速に進められたものの、3日後でも2割の地域が停電中であり、完全復旧には8日以上を要しました。電力が止まれば、製造装置や冷蔵設備、通信インフラは機能を停止し、品質低下や情報損失、納期遅延といった重大な損害に発展するおそれがあります。

こうしたリスクに備え、事業継続計画(BCP)ではエネルギーの確保と分散化が重要項目として位置づけられています。特に、非常用電源・蓄電池・再生可能エネルギーの導入や、エネルギー使用の効率化は、平時からの備えとして注目されています。

また、エネルギー面のレジリエンスは、企業の社会的責任(CSR)やESG経営にも直結します。災害時にサプライチェーン全体の混乱を最小限に抑え、顧客や取引先への影響を減らす対応力が、企業の信頼性や持続可能性を左右する時代です。

2.エネルギー安全保障とは何か:3E+Sの視点で考える

エネルギー安全保障を考えるうえで重要なのが、「安定供給」「経済性」「環境性」「安全性」という4つの観点、いわゆる3E+Sのバランスです。これらは国のエネルギー政策だけでなく、企業の事業継続や脱炭素対応にも直結する要素です。

さらに近年は、脱炭素化を進めるGX(グリーントランスフォーメーション)の流れが加速しており、従来の枠組みにとどまらないリスク認識と戦略的対応が求められています。ここでは、まず3E+Sの基本を整理し、続いてGX時代におけるエネルギー安全保障の再定義について解説します。

(1)安定供給・経済性・環境性・安全性(3E+S)とは

エネルギー政策における基本概念「3E+S」は、エネルギー関連のあらゆる判断基準において重視される考え方です。

| 要素 | 意味(概要) |

|---|---|

| 安定供給 | 国内外の供給リスクに左右されず、必要なときに必要なエネルギーが確実に届く体制 |

| 経済性 | 企業・国民にとって無理のないコスト水準でのエネルギー供給 |

| 環境性 | 温室効果ガスの排出抑制や生態系への影響の低減 |

| 安全性 | 事故・災害・テロなどから利用者と社会を守るための制度・技術的対策 |

たとえば、原子力発電は安定供給と経済性に優れるといわれていますが、一方で安全性や社会的受容に課題があるとされます。他にも再生可能エネルギーは環境性が高い反面、天候依存による出力の不安定さや導入コストが課題です。企業や政策立案者は、このバランスの中で最適解を探る必要があります。

経済産業省が示す2040年度のエネルギー需給に関する複数のシナリオ分析(上の図)では、原子力・再エネ・水素・化石燃料などの構成比が異なる5つの選択肢が提示されており、それぞれエネルギー自給率や一次供給構成に大きな差があることが示されています。

自給率は27〜35%で変動し、特定のエネルギー源への依存度が高い場合は安定供給やコスト、環境への影響に課題を残し、技術活用や構成比の調整により、3E+Sのバランスがいかに大きく変わるかが視覚的に確認できます。

(2)GX時代に求められるエネルギー安全保障の再定義

脱炭素社会への移行が加速する中で、エネルギー安全保障の定義も大きく変わりつつあります。

かつては「安価で安定的な供給」が主眼でしたが、いまやそれに加えて「脱炭素を前提とした持続可能な供給構造の確立」が求められています。つまり、エネルギーの量だけでなく、供給プロセス全体での環境負荷の低減や自給率の向上が、企業にとっても国家にとっても重要な指標となっているのです。

実際、政府はこうした状況を踏まえ、GX(グリーントランスフォーメーション)を「脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現するための国家戦略」と位置づけています(出典:GX実現に向けた基本方針|経済産業省(2022年12月)。また同方針では、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、国民生活と経済活動を支えるエネルギー供給の安定確保を最優先課題としつつ、再生可能エネルギーや原子力など「自給率の向上に資する脱炭素電源」への転換が不可欠であると明記されています。

こうした政策的背景のもと、企業が直面するエネルギー安全保障も、GXの視点を抜きには語れません。具体的には、次のような要素が今後の安全保障を構成する要因となります。

- 再生可能エネルギーの導入加速と、蓄電・調整力の確保

- 水素・アンモニアなどのゼロエミッション燃料の利活用拡大

- CCUS(CO₂回収・有効利用・貯留)技術の社会実装

- 脱炭素を前提とした電源構成の最適化と供給網の多角化

これらの取り組みは、単なる環境対策ではなく、国際競争力を維持するための経営基盤そのものと位置づけられつつあります。エネルギー安全保障の新たな再定義とは、GXの柱にある「経済と環境の好循環」を実現するための視点を組み込むことであり、企業は今後、環境制約を経済的チャンスへ転換する姿勢が求められます。

3.日本が抱えるエネルギー安全保障の脆弱性と課題

日本のエネルギー安全保障は、極端な輸入依存体質という構造的な脆弱性を抱えています。IEAのデータによれば、日本の一次エネルギー自給率はわずか12.6%(2022年時点)であり、OECD諸国中でも最低水準です。

このような状況では、国際情勢や地政学リスクの影響を直接受けやすく、価格高騰や供給不安が常に企業や生活に波及します。さらに、電源構成も偏りがちで、自然災害や需給逼迫時の対応力にも限界があります。ここでは、日本が直面する3つの主要リスクに整理して見ていきます。

(1)資源輸入依存による地政学的リスク

日本のエネルギー安全保障は、化石燃料の輸入依存に起因する深刻な地政学的リスクを抱えています。

2023年時点での海外依存度は、原油99.7%、天然ガス97.9%、石炭99.7%に達しており、ほぼすべての一次エネルギーを外国に頼っている状況です(上記の図)。中でも、原油は中東地域に約90%を依存しており、サウジアラビア(40.8%)、アラブ首長国連邦(39.6%)、クウェート(9.0%)といった国々に調達先が偏在しています。

この構造では、ホルムズ海峡などのチョークポイントが封鎖・混乱すれば、日本の原油供給が即座に危機に陥る可能性があります。

LNG(液化天然ガス)や石炭については中東依存は低いものの、アジア・オセアニアに集中しており、供給先の多様性は限定的です。たとえば、日本のLNGの約4割はオーストラリアから、石炭の約6割以上も同国から輸入されています。これにより、自然災害や輸出規制など供給国側の事情が日本のエネルギー安定に大きな影響を与える構造となっています。

さらに、ロシアからのエネルギー輸入も一部残っており、地政学的リスクが直接的に価格変動や供給不安定化を招く要因になっています。こうした背景から、日本政府は現在、LNGの長期契約確保や供給国の多角化、さらにはメタンハイドレート等の国内資源開発といったエネルギー安全保障強化策を推進中です。

(2)エネルギーミックスの偏りと不安定性

日本の電源構成は、エネルギー安全保障の観点から見て、供給元の偏りと過度な化石燃料依存という2つの側面において脆弱性を抱えています。

日本は、一次エネルギー供給の約83%を化石燃料に依存しており、G7諸国の中で最も高い水準となっています。また、電源構成においても化石燃料の比率は73%に達し、こちらも他国と比較して高い割合です(上の図)。

この構成は、供給安定性・価格変動・環境負荷といった複数のリスクを内包しており、企業活動にも直接影響を及ぼします。たとえば、燃料価格の高騰やLNG争奪による調達不安は、製造業のコスト増、データセンター等の電力系インフラ運営、物流網への影響に波及します。

なお、2024年5月のGX実行会議の資料にも、以下のように記載されています。

脱炭素電源の拡大は、G7各国との産業立地競争力の観点からも不可欠

引用元:安定供給の現状と課題と火力の脱炭素化の在り方について

これは単なる環境対応にとどまらず、企業の調達戦略・中長期コスト管理・海外との競争力維持に直結します。

企業としては、再生可能エネルギーの導入検討に加え、契約電力会社の選定基準見直しや分散型電源の導入、電源構成の開示情報への注視など、調達側としての意思決定力を強化することが求められます。

(3)電力需給のひっ迫と災害リスク

日本の電力供給体制は、気候変動による災害リスクや設備の老朽化、突発的なトラブルなどによって、常に不確実性を孕んでいます。特に注目すべきは、電源の「計画外停止」による供給力低下です。

2024年度夏季の実績では、全国電源の供給力に対する平均計画外停止率は2.9%となり、需給検証で想定していた2.6%を上回る結果となりました。これは、台風接近時や設備トラブルなど、計画外の停止が供給力に与える影響の大きさを示しています。

このような状況は、企業の操業リスクやサプライチェーン全体の安定性に直結します。特にBCP(事業継続計画)を策定する際には、エネルギーの安定供給が前提となるため、突発的な停止リスクを織り込んだ電源多様化や分散化の対策が急務です。

さらに、電力需給がひっ迫した場合には、政府や電力会社による節電要請や計画停電のリスクも考慮しなければなりません。企業活動の継続性を守るためには、外部環境に依存しすぎない柔軟なエネルギー調達体制の整備が、これまで以上に求められています。

4.エネルギー安全保障を高めるための企業・政府の戦略

持続可能かつ競争力ある経済社会を維持するためには、政府と企業が連携し、計画的かつ多面的なエネルギー戦略を推進することが不可欠です。

なかでも3E+Sの同時達成は、エネルギー政策の根幹であり、企業活動の前提条件でもあります。ここでは、企業・政府がそれぞれの立場で取り組むべき具体的な方策を4つの柱に整理して解説します。

(1)多様でバランスの取れた電源構成の推進

エネルギー安全保障の確保には、一つの電源に依存しない分散型電源構成の確立が不可欠です。

現状の日本は化石燃料、とりわけLNG火力への依存が高く、燃料価格の国際的な変動や地政学リスクが電力コストや安定供給に直結する状況にあります。このようなリスクを最小限に抑えるためには、以下のような多様な電源の組み合わせが求められます。

| 電源種別 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギー | ・CO₂排出が少ない ・国内資源を活用できる | ・天候に左右される ・出力が不安定 |

| 原子力発電 | ・大量かつ安定した電力供給が可能 ・CO₂を排出しない | ・安全性に対する社会的懸念 ・廃棄物処理や事故時のリスクがある |

| 水素・アンモニアなど次世代燃料 | ・脱炭素とベースロード供給の両立が可能 ・将来の主力電源候補 | ・技術開発 ・インフラ整備が必要 ・コストが高い |

これらをバランスよく組み合わせることにより、供給の安定性・経済性・環境性を同時に満たす電源ポートフォリオを構築することが、企業活動の基盤を守るうえでも急務です。

(2)供給先・供給ルートの多角化

地政学リスクに備えるためには、調達先の地理的分散が不可欠です。

LNGや原油の輸入については、北米、オーストラリア、東南アジアなど中東以外の供給国との関係強化が求められます。さらに、物理的な供給ルートとしても、複数の海上輸送ルートの確保や、送電網・パイプラインの新設・強化といった多角化が重要です。

| 手法 | 概要 |

|---|---|

| 中東以外の供給国からの調達強化 | 政情が比較的安定している北米・オーストラリア・東南アジアなどからのLNG・原油輸入を拡大し、依存リスクを分散 |

| 複数の海上輸送ルートの確保 | ホルムズ海峡などのチョークポイントに依存しない代替ルートを構築・確保 |

| 新規パイプラインの開発 | 国際連携により、既存のインフラに加え新たなパイプラインを整備し、リスク分散を図る |

| 広域送電網の整備・強化 | 国内外をまたぐ送電インフラを強化し、地域間での電力融通を可能にする |

企業にとっても、サプライチェーン全体のレジリエンスを高める観点から、自社のエネルギー調達先やインフラ依存度を見直すことが求められます。政府と連携しながら、安定供給を前提とした経営戦略の再設計が不可欠です。

なお、こうした物理的な多角化とあわせて、中長期的なリスク管理手法として「デリスキング戦略」も有効です。

これは、供給国の政治的・経済的リスクを事前に評価し、ポートフォリオ分散・ヘッジ契約・価格変動対策などを講じる手法で、企業における調達リスクの低減に寄与します。

(3)省エネ・需要抑制への企業努力

電力需給がひっ迫する中、需要そのものを抑制する取り組みは、エネルギー安全保障の強化に直結します。企業はまず、高効率な設備や照明・空調の更新、プロセス改善を通じて、エネルギー使用量の最小化を徹底することが求められます。

| 施策カテゴリ | 目的 | 具体的な手法例 |

|---|---|---|

| 高効率設備の導入 | 使用エネルギーの絶対量を削減 | LED照明、高効率空調・ボイラー、インバータ制御機器の導入など |

| 生産プロセスの最適化 | ムダの排除と効率向上による省エネ | 工程の見直し、自動化・IoT導入、無駄な待機電力の削減など |

| エネルギーマネジメント(EMS)活用 | 使用状況の可視化と改善のPDCA構築 | データモニタリング、設備単位の使用量分析、異常検知による省エネ制御など |

| デマンドレスポンス(DR)参加 | 系統の需給バランス調整への協力 | 契約電力量を超えそうな時間帯に電力使用を自粛・調整、インセンティブ受領 |

| ピークシフトの実施 | 消費ピークの平準化による安定供給への貢献 | 蓄電池の活用、生産時間の調整、夜間電力利用の拡大など |

たとえば、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を活用した使用状況の可視化と運用改善により、継続的な省エネ体制を構築することが可能です。これに加え、デマンドレスポンス(DR)への参加やピークシフトの実施は、企業単位での需要調整を通じて、社会全体の電力安定供給に貢献します。

これらの取り組みは、エネルギーコストの削減・脱炭素対応・レジリエンス向上という複数の経営メリットをもたらし、今後の事業戦略の柱ともなり得ます。

(4)次世代エネルギー技術の導入

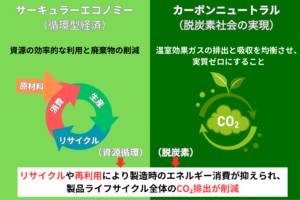

将来にわたるエネルギー安全保障と脱炭素化の両立には、水素・アンモニア・カーボンリサイクルといった次世代エネルギー技術の導入が不可欠です。これらの技術は、既存の化石燃料依存を段階的に縮小しつつ、新たな電源構成の柱として期待されています。

特に、水素やアンモニアは火力発電への混焼・専焼など実用段階への移行が進みつつあり、早期の社会実装が現実味を帯びています。以下の報道動画では、燃焼しても二酸化炭素を排出しないアンモニア事業を紹介しており、その概要を紹介しています。

他にも、カーボンリサイクル技術はCO₂を資源として再活用することで、排出ゼロに向けた循環型のエネルギー利用を可能にします。

企業としては、これらの技術に対する動向を注視し、実証事業への参画や脱炭素技術の選択肢としての評価を進めることが、将来的な競争力と持続性の確保につながります。国の支援施策や国際枠組みも活用しながら、戦略的な投資判断が求められます。

5.エネルギー安全保障と脱炭素の両立に向けて

エネルギー安全保障の確保と、2050年カーボンニュートラルの実現は、いずれも日本の持続可能な成長にとって不可欠な戦略目標です。ここでは、エネルギー安全保障と脱炭素の両立を実現するための統合的なアプローチと具体的戦略について解説します。

(1)脱炭素目標と供給安定のジレンマ

脱炭素に向けた再エネ導入は、温室効果ガスの削減に寄与する一方で、エネルギー供給の安定性に対する懸念も伴います。特に太陽光や風力は発電量が天候に左右される間欠性を持ち、電力系統の安定運用を難しくします。

一方、石炭火力などのベースロード電源の削減が進む中、代替となる安定電源の確保が急務です。原子力や蓄電池、水素・アンモニア火力などの活用が注目されつつありますが、技術面・コスト面の課題は依然として大きいのが現状です。以下では、各国の発電構成比較をご確認いただけます。

上記をもとに、各国の主力電力とその概要をまとめています。

| 国名 | 主力電源 | 概要 |

|---|---|---|

| 日本 | 火力(66.7%) | 再エネ比率14.1%、 原子力15.5%と低水準 |

| ドイツ | 再エネ(40.7%)+石炭 | 原子力ゼロで変動電源依存が高い |

| フランス | 原子力(62.8%) | 安定供給と脱炭素を両立 |

| 中国 | 石炭(61.8%) | 圧倒的な火力依存構造 |

このように、各国の状況は一様ではなく、脱炭素と安定供給をいかに両立するかがエネルギー政策の中核となっています。今後は、複数の電源を柔軟に組み合わせる「統合型エネルギーミックス」が不可欠です。

(2)GX(グリーントランスフォーメーション)での統合戦略

エネルギー安全保障と脱炭素目標という相反する課題に対し、日本はGX(グリーントランスフォーメーション)という国家戦略で統合的な解決を図っています。GXは、気候変動対策を経済成長の機会ととらえ、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラルを両立させる構造転換戦略です。

政府は2023年に「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定し、以下の3つの好循環を目指す取組を進めています。

| 戦略目標 | 主な内容 |

|---|---|

| 国内投資拡大 | 今後10年間で官民150兆円規模の投資を実現し、 新産業創出と産業転換を支援 |

| イノベーション加速 | 水素・アンモニア・再エネ・原子力等の 技術実装を通じて競争力を強化 |

| 所得向上 | 高付加価値分野への移行により 労働生産性と賃金の向上を目指す |

加えて、GX戦略では脱炭素が国内エネルギーコストを押し上げるリスクも見据え、サプライチェーンの再構築とエネルギー起因コストの国際的競争制約への対応も重視しています。こうした取組を通じて、日本は炭素中立型社会と産業競争力の両立を進めようとしています。

6. まとめ

エネルギー安全保障は、企業の安定操業や中長期的な競争力確保に直結する重要課題です。

地政学リスクや脱炭素への転換が進む中、日本全体での電源多様化や供給先の分散、省エネ対策、次世代技術への投資が急務となっています。

企業としては、再エネ導入や調達先の見直し、エネルギー使用量の可視化といった実践的な取り組みを通じて、レジリエンスを高めることが求められます。

政府のGX支援策や補助金制度などを活用しながら、自社のエネルギー戦略を再構築することが、持続可能な成長と環境対応を両立させられるでしょう。